في ملحمته المؤلّفة من ثلاثة أجزاء، يصف دانتي رحلته الخيالية عبر الجحيم والمطهّر، وأخيراً رؤيته لرحلة مذهلة عبر الجنّة (أو الفردوس). وعلى طول الطريق، يواجه مجموعة من الأفراد الذين كان يعرفهم جيّداً أو يعرفهم عن قرب، فيتوصّل إلى طريقة مثالية لمكافأة أولئك الذين كان يوافقهم ومعاقبة الذين اعتبرهم أشراراً. فيحمل معه الأشخاص الذين كان يعتقد أنهم يستحقّون الجنّة، بينما يملأ جهنّمه بأولئك "الخطّائين والدنيئين" من عصره ومن عصور سابقة.

وقد كُتبت مجلّدات عديدة عن الشاعر وكتابه. لكن إجمالا لم تسفر تلك الكتابات عن أيّ نتائج مهمّة، بسبب ضياع سيرته الذاتية إلى الأبد. كان دانتي رجلاً متجوّلاً وحزيناً، ولم يدوَّن عنه الكثير من المعلومات أثناء حياته. وما كُتب عنه اختفى معظمه في غبار الزمن الطويل الذي يفصلنا عنه الآن.

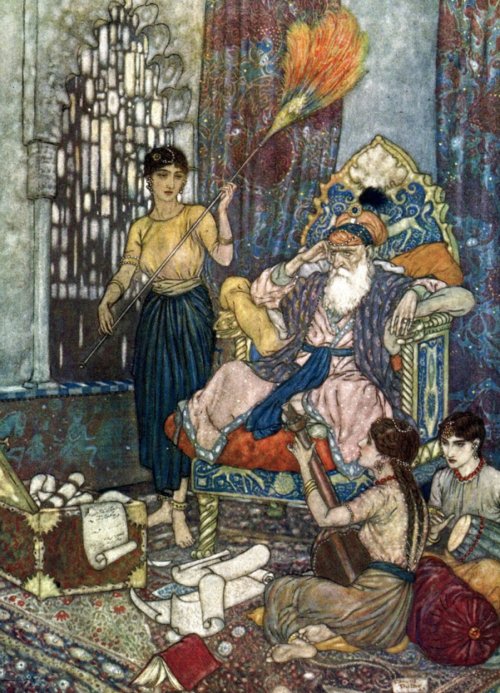

فقد مرّت سبعة قرون منذ توقّف عن الكتابة والعيش. وبعد كلّ التعليقات، فإن الكتاب نفسه، أي "الكوميديا الإلهية"، هو كلّ ما نعرفه عن دانتي. وربّما نضيف صورة للرجل تُنسب إلى الرسّام جيوتو. وهناك لوحة أخرى "فوق" رسمها له الفنّان الإنغليزي من أصل إيطالي غابرييل روزيتي.

وفي كلا الصورتين، يظهر دانتي ملفوفاً بالحزن والألم. هذا هو الوجه الأكثر حزنا على الإطلاق؛ وجه مأساويّ ومثير للمشاعر، تشي ملامحه وكأن صاحبه متجمّد في تناقض حادّ، في حالة إنكار وعزلة وألم ويأس. روح ناعمة خفيفة، لكن تبدو صارمة ولا تقبل المساومة!

ومع ذلك، فهو أيضا ألم صامت واحتقار صامت: تنثني الشفاه في نوع من الازدراء للشيء الذي يأكل قلبه كما لو كان شيئا حقيرا تافها، وكأن من كانت لديه القدرة على تعذيبه وخنقه أعظم منه. إنه وجه شخص يحتجّ تماما ويخوض معركة مدى الحياة بلا استسلام. كلّ المودّة تحوّلت إلى سخط، سخط لا هوادة فيه، بطيء وهادئ وصامت مثل عين قدّيس قديم!

والعين أيضا تنظر في نوع من المفاجأة والتساؤل: لماذا حدث ما حدث؟ غضِبَ الأمير فلماذا يغضب الآخرون؟! هذا هو دانتي، هكذا ينظر هذا الصوت الذي صمت سبعمائة عام وهكذا يغنّي لنا أغنيته الصوفية التي لا يمكن فهمها.

القليل الذي نعرفه عن حياة دانتي يتوافق جيّدا مع هذه الصورة ومع هذا الكتاب. ولد في فلورنسا، في الطبقة العليا من المجتمع، في عام 1265. وكان تعليمه هو الأفضل في ذلك الوقت: الكثير من اللاهوت المدرسي والمنطق الأرسطي وبعض الكلاسيكيات اللاتينية.

وبطبيعته الذكيّة الجادّة، اكتسب من كلّ علم أفضل ما فيه. كان لديه فهم واضح ودقّة كبيرة. وكان يعرف بشكل جيّد ما يكمن بالقرب منه. ولكن في مثل ذلك الوقت، حيث لم تكن هناك كتب مطبوعة أو علاقات حرّة، لم يكن بوسع دانتي أن يعرف جيّدا ما هو أبعد. وفي حياته، خرج مرّتين في حملة عسكرية كجنديّ لدولة فلورنسا. وفي عامه الخامس والثلاثين، وبفضل تدرّج طبيعي في الموهبة والخدمة، أصبح قاضيا كبيرا في فلورنسا.

وقد التقى في صباه بفتاة صغيرة جميلة تُدعى بياتريس "أو بياتريتشا بالايطالية" بورتيناري. كانت في مثل سنّه ورتبته. وكبُر منذ ذلك الحين وأصبح يراها من وقت لآخر ومن بعيد. ويعرف الناس روايته المؤثّرة عن هذه العلاقة ثم انفصالهما وزواج الفتاة من شخص آخر ثم وفاتها بعد ذلك بفترة وجيزة. وبياتريس شخصية عظيمة في قصيدة دانتي. ويبدو أنها لعبت دورا مهمّا في حياته.

وقد كُتبت مجلّدات عديدة عن الشاعر وكتابه. لكن إجمالا لم تسفر تلك الكتابات عن أيّ نتائج مهمّة، بسبب ضياع سيرته الذاتية إلى الأبد. كان دانتي رجلاً متجوّلاً وحزيناً، ولم يدوَّن عنه الكثير من المعلومات أثناء حياته. وما كُتب عنه اختفى معظمه في غبار الزمن الطويل الذي يفصلنا عنه الآن.

فقد مرّت سبعة قرون منذ توقّف عن الكتابة والعيش. وبعد كلّ التعليقات، فإن الكتاب نفسه، أي "الكوميديا الإلهية"، هو كلّ ما نعرفه عن دانتي. وربّما نضيف صورة للرجل تُنسب إلى الرسّام جيوتو. وهناك لوحة أخرى "فوق" رسمها له الفنّان الإنغليزي من أصل إيطالي غابرييل روزيتي.

وفي كلا الصورتين، يظهر دانتي ملفوفاً بالحزن والألم. هذا هو الوجه الأكثر حزنا على الإطلاق؛ وجه مأساويّ ومثير للمشاعر، تشي ملامحه وكأن صاحبه متجمّد في تناقض حادّ، في حالة إنكار وعزلة وألم ويأس. روح ناعمة خفيفة، لكن تبدو صارمة ولا تقبل المساومة!

ومع ذلك، فهو أيضا ألم صامت واحتقار صامت: تنثني الشفاه في نوع من الازدراء للشيء الذي يأكل قلبه كما لو كان شيئا حقيرا تافها، وكأن من كانت لديه القدرة على تعذيبه وخنقه أعظم منه. إنه وجه شخص يحتجّ تماما ويخوض معركة مدى الحياة بلا استسلام. كلّ المودّة تحوّلت إلى سخط، سخط لا هوادة فيه، بطيء وهادئ وصامت مثل عين قدّيس قديم!

والعين أيضا تنظر في نوع من المفاجأة والتساؤل: لماذا حدث ما حدث؟ غضِبَ الأمير فلماذا يغضب الآخرون؟! هذا هو دانتي، هكذا ينظر هذا الصوت الذي صمت سبعمائة عام وهكذا يغنّي لنا أغنيته الصوفية التي لا يمكن فهمها.

القليل الذي نعرفه عن حياة دانتي يتوافق جيّدا مع هذه الصورة ومع هذا الكتاب. ولد في فلورنسا، في الطبقة العليا من المجتمع، في عام 1265. وكان تعليمه هو الأفضل في ذلك الوقت: الكثير من اللاهوت المدرسي والمنطق الأرسطي وبعض الكلاسيكيات اللاتينية.

وبطبيعته الذكيّة الجادّة، اكتسب من كلّ علم أفضل ما فيه. كان لديه فهم واضح ودقّة كبيرة. وكان يعرف بشكل جيّد ما يكمن بالقرب منه. ولكن في مثل ذلك الوقت، حيث لم تكن هناك كتب مطبوعة أو علاقات حرّة، لم يكن بوسع دانتي أن يعرف جيّدا ما هو أبعد. وفي حياته، خرج مرّتين في حملة عسكرية كجنديّ لدولة فلورنسا. وفي عامه الخامس والثلاثين، وبفضل تدرّج طبيعي في الموهبة والخدمة، أصبح قاضيا كبيرا في فلورنسا.

وقد التقى في صباه بفتاة صغيرة جميلة تُدعى بياتريس "أو بياتريتشا بالايطالية" بورتيناري. كانت في مثل سنّه ورتبته. وكبُر منذ ذلك الحين وأصبح يراها من وقت لآخر ومن بعيد. ويعرف الناس روايته المؤثّرة عن هذه العلاقة ثم انفصالهما وزواج الفتاة من شخص آخر ثم وفاتها بعد ذلك بفترة وجيزة. وبياتريس شخصية عظيمة في قصيدة دانتي. ويبدو أنها لعبت دورا مهمّا في حياته.

وعندما كتب عنها كمرشدة له عبر الأفلاك الدوّارة إلى الفردوس، وفَى دانتي أخيراً بوعده أن يكتب عنها ما لم يكتبه أحد قطّ عن امرأة. ومن بين جميع الكائنات، بدا وكأنها بعيدة عنه في الأبدية المظلمة رغم أنها الوحيدة التي أحبّها بكلّ عاطفته. لكنها ماتت فجأة، أما دانتي نفسه فقد تزوّج. لكن يبدو أنه كان بعيدا جدّا عن السعادة. ولم يكن من السهل إسعاد ذلك الرجل الصارم الجادّ ذي الانفعالات القويّة والطبيعة الحادّة.

ولو سارت الأمور على ما يرام وكما أراد دانتي، لكان ممكنا أن يصبح عمدة لمدينة فلورنسا أو بوديستا أو أيّ مدينة أخرى. لكن شاء القدر أن يكون للشاعر مصير أسمى، وهو الذي كافح كرجل يقاد الى الموت والصلب. لم يكن يعرف، أكثر منّا، ما هي السعادة الحقيقية أو التعاسة الحقيقية.

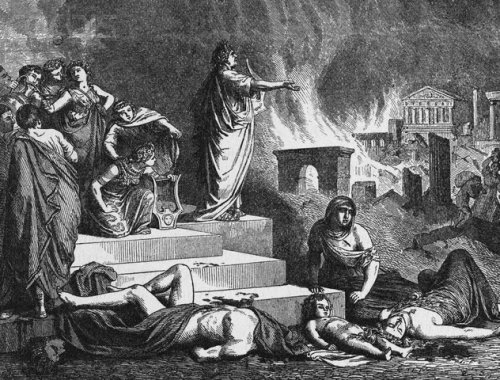

في دير دانتي، ارتفعت الاضطرابات المربكة إلى مستوى عالٍ، حتى أن دانتي، الذي بدا أن حزبه الأقوى، أُلقي مع أصدقائه فجأة الى المنفى وحُكِم عليه منذ ذلك الحين بحياة من البؤس والتجوال وصودرت كلّ ممتلكاته وأكثر. وكان لديه شعور شرس بأن هذا كان ظلما فادحا وشرّا في نظر الله والإنسان. وقد حاول بكلّ ما في وسعه أن يعاد النظر في الحكم بلا جدوى.

وهناك سجلّ لا يزال موجودا في أرشيف فلورنسا يقضي بإحراق دانتي أينما تمّ القبض عليه حيّا، نعم الحرق حيّا! هكذا تقول وثيقة مدنية غريبة للغاية. وهناك وثيقة أخرى غريبة أيضا، صدرت بعد سنوات عديدة، وهي رسالة كتبها دانتي إلى قضاة فلورنسا ردّاً على اقتراح أكثر اعتدالاً قدّموه له، وذلك بأن يعود بشرط الاعتذار ودفع غرامة. فأجاب بفخر صارم وعزيمة ثابتة: إذا لم أستطع العودة دون أن أتهم نفسي بالذنب فلن أعود أبداً".

الآن لم يعد لدانتي وطن في هذا العالم. وأصبح يتنقّل من راعٍ إلى راعٍ ومن مكان لآخر وأثبت بكلماته المريرة كم هو صعب الطريق!". لم يكن دانتي، الفقير المنفيّ، بطبيعته الجادّة المغرورة ومزاجه المتقلّب، رجلاً قادراً على استرضاء الحكّام. ويروي عنه بترارك أنه عندما كان في بلاط الأمير "ديلا سكالا"، وقف هذا الأخير بين حاشيته مبتهجا مسرورا يحيط به المهرّجون والمضحِكون.

وعندما التفت إلى دانتي، قال له وهو يشير الى أحد المهرّجين: أليس من الغريب الآن أن يجعل هذا الأحمق المسكين نفسه مسليّا للغاية، بينما أنت الرجل الحكيم تجلس هناك يوما بعد يوم وليس لديك ما تسلّينا به على الإطلاق؟". وقيل ان دانتي أجاب بطريقة أغضبت الدوق. وثبت أن مثل هذا الشاعر، بطريقته الصامتة المتغطرسة وسخريته وأحزانه، غير مقدّر له أن ينجح في البلاط.

وبمرور الوقت، أصبح من الواضح أنه لم يعد لديه أيّ مكان للراحة في هذه الأرض. لقد طرده العالم الأرضي ليتجوّل طويلا طويلا. وأخيرا وجد له ملاذا عند دوق ڤيرونا. وأصبح هناك الآن قلب يحبّه ومكان يأوي إليه ويواري فيه بعض حزنه المقيم.

الممالك الثلاث في "الكوميديا الإلهية"، الجحيم، والمطهّر، والفردوس، تطلّ على بعضها البعض وكأنها أقسام من مبنى عظيم. إنها كاتدرائية عالمية خارقة للطبيعة، متراكمة هناك، وصارمة ومهيبة ورهيبة. هذا هو "عالم أرواح" دانتي! وقد اعتاد أهل ڤيرونا عندما يرون الشاعر في الشوارع أن يقولوا: أنظروا! هذا هو الرجل الذي كان في الجحيم!". نعم، لقد كان في الجحيم، في الجحيم بما فيه الكفاية، في حزن شديد وصراع طويل، كما هو الحال بالتأكيد مع أمثاله.

ذات مرّة، قال كاتب معاصر عن "الكوميديا الإلهية" إنها نشأت من المناظر الطبيعية الخضراء المزروعة بعناية فائقة في الشعر الإيطالي القديم، وكأنها جبل صخري ضخم مغطّى بالغيوم بشكل لا يمكن اختراقه". في عمل دانتي، كلّ شيء يبدو وكأنه منصهر في حرارة الشمس. ونحن لا نصبح كاملين إلا من خلال المعاناة. وربّما نستطيع أن نقول إن الشدّة هي السمة الغالبة على عبقرية الشاعر. وهو لا يظهر أمامنا كعقل كاثوليكي كبير، بل كعقل ضيّق، بل وحتى طائفي. إنه ثمرة عصره ومكانته وجزء من طبيعته الخاصّة.

يخبرنا الرسّامون أن رافائيل كان أفضل رسّامي البورتريه على الإطلاق. لكن لا يمكن لأيّ عين موهوبة أن تستنفد أهمّية أيّ شيء. ففي أبسط وجه بشري يوجد أكثر مما يستطيع رافائيل أو غيره أن يأخذه معه. ولوحات دانتي التي رسمها في قصيدته الطويلة كانت موجزة ومكثّفة وحيوية كالنار في الليل البهيم.

ولو سارت الأمور على ما يرام وكما أراد دانتي، لكان ممكنا أن يصبح عمدة لمدينة فلورنسا أو بوديستا أو أيّ مدينة أخرى. لكن شاء القدر أن يكون للشاعر مصير أسمى، وهو الذي كافح كرجل يقاد الى الموت والصلب. لم يكن يعرف، أكثر منّا، ما هي السعادة الحقيقية أو التعاسة الحقيقية.

في دير دانتي، ارتفعت الاضطرابات المربكة إلى مستوى عالٍ، حتى أن دانتي، الذي بدا أن حزبه الأقوى، أُلقي مع أصدقائه فجأة الى المنفى وحُكِم عليه منذ ذلك الحين بحياة من البؤس والتجوال وصودرت كلّ ممتلكاته وأكثر. وكان لديه شعور شرس بأن هذا كان ظلما فادحا وشرّا في نظر الله والإنسان. وقد حاول بكلّ ما في وسعه أن يعاد النظر في الحكم بلا جدوى.

وهناك سجلّ لا يزال موجودا في أرشيف فلورنسا يقضي بإحراق دانتي أينما تمّ القبض عليه حيّا، نعم الحرق حيّا! هكذا تقول وثيقة مدنية غريبة للغاية. وهناك وثيقة أخرى غريبة أيضا، صدرت بعد سنوات عديدة، وهي رسالة كتبها دانتي إلى قضاة فلورنسا ردّاً على اقتراح أكثر اعتدالاً قدّموه له، وذلك بأن يعود بشرط الاعتذار ودفع غرامة. فأجاب بفخر صارم وعزيمة ثابتة: إذا لم أستطع العودة دون أن أتهم نفسي بالذنب فلن أعود أبداً".

الآن لم يعد لدانتي وطن في هذا العالم. وأصبح يتنقّل من راعٍ إلى راعٍ ومن مكان لآخر وأثبت بكلماته المريرة كم هو صعب الطريق!". لم يكن دانتي، الفقير المنفيّ، بطبيعته الجادّة المغرورة ومزاجه المتقلّب، رجلاً قادراً على استرضاء الحكّام. ويروي عنه بترارك أنه عندما كان في بلاط الأمير "ديلا سكالا"، وقف هذا الأخير بين حاشيته مبتهجا مسرورا يحيط به المهرّجون والمضحِكون.

وعندما التفت إلى دانتي، قال له وهو يشير الى أحد المهرّجين: أليس من الغريب الآن أن يجعل هذا الأحمق المسكين نفسه مسليّا للغاية، بينما أنت الرجل الحكيم تجلس هناك يوما بعد يوم وليس لديك ما تسلّينا به على الإطلاق؟". وقيل ان دانتي أجاب بطريقة أغضبت الدوق. وثبت أن مثل هذا الشاعر، بطريقته الصامتة المتغطرسة وسخريته وأحزانه، غير مقدّر له أن ينجح في البلاط.

وبمرور الوقت، أصبح من الواضح أنه لم يعد لديه أيّ مكان للراحة في هذه الأرض. لقد طرده العالم الأرضي ليتجوّل طويلا طويلا. وأخيرا وجد له ملاذا عند دوق ڤيرونا. وأصبح هناك الآن قلب يحبّه ومكان يأوي إليه ويواري فيه بعض حزنه المقيم.

الممالك الثلاث في "الكوميديا الإلهية"، الجحيم، والمطهّر، والفردوس، تطلّ على بعضها البعض وكأنها أقسام من مبنى عظيم. إنها كاتدرائية عالمية خارقة للطبيعة، متراكمة هناك، وصارمة ومهيبة ورهيبة. هذا هو "عالم أرواح" دانتي! وقد اعتاد أهل ڤيرونا عندما يرون الشاعر في الشوارع أن يقولوا: أنظروا! هذا هو الرجل الذي كان في الجحيم!". نعم، لقد كان في الجحيم، في الجحيم بما فيه الكفاية، في حزن شديد وصراع طويل، كما هو الحال بالتأكيد مع أمثاله.

ذات مرّة، قال كاتب معاصر عن "الكوميديا الإلهية" إنها نشأت من المناظر الطبيعية الخضراء المزروعة بعناية فائقة في الشعر الإيطالي القديم، وكأنها جبل صخري ضخم مغطّى بالغيوم بشكل لا يمكن اختراقه". في عمل دانتي، كلّ شيء يبدو وكأنه منصهر في حرارة الشمس. ونحن لا نصبح كاملين إلا من خلال المعاناة. وربّما نستطيع أن نقول إن الشدّة هي السمة الغالبة على عبقرية الشاعر. وهو لا يظهر أمامنا كعقل كاثوليكي كبير، بل كعقل ضيّق، بل وحتى طائفي. إنه ثمرة عصره ومكانته وجزء من طبيعته الخاصّة.

يخبرنا الرسّامون أن رافائيل كان أفضل رسّامي البورتريه على الإطلاق. لكن لا يمكن لأيّ عين موهوبة أن تستنفد أهمّية أيّ شيء. ففي أبسط وجه بشري يوجد أكثر مما يستطيع رافائيل أو غيره أن يأخذه معه. ولوحات دانتي التي رسمها في قصيدته الطويلة كانت موجزة ومكثّفة وحيوية كالنار في الليل البهيم.

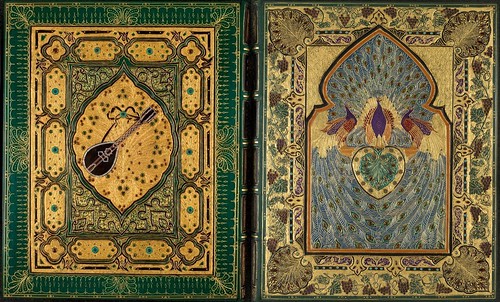

Credits

worldofdante.org

digitaldante.columbia.edu

worldofdante.org

digitaldante.columbia.edu