في إحدى قصص الأديب الأرجنتيني الكبير جورجي لويس بورخيس، تكتشف إحدى الشخصيات الرئيسية مخطوطة تتضمّن تفاصيل كثيرة عن تاريخ منطقة تُدعى اوكبار، وهي مكان متخيّل يُعتقد انه يقع على الحدود بين العراق وآسيا الصغرى. ويستفيض الراوي في شرح معمار ذلك المكان وأساطيره المفزعة ولغاته وملوكه وبحاره ومعادنه وحيواناته وأديانه.

وصْف الراوي في قصّة بورخيس يمكن أن ينطبق تماما على كتاب كوديكس سيرافينيانوس أو مخطوطة سيرافيني وعلى تفاصيل عوالمه الخيالية.

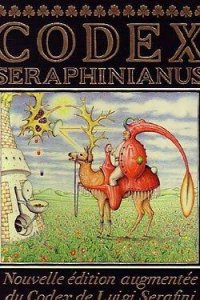

هذا الكتاب يعتبره الكثيرون اغرب كتاب في العالم، بل ولا يشبه أيّ كتاب غريب آخر ممّا سجّله التاريخ، بما في ذلك مخطوطة فوينيتش المشهورة. فهو الأغلى حتى الآن، إذ يبلغ سعر النسخة الورقية الواحدة حوالي ألفي دولار أمريكي. ومع ذلك فنسخته الالكترونية متاحة على الانترنت بالمجّان. ورغم أن عنوان الكتاب يوحي بقِدَمه، إلا انه مكتوب منذ ثلاثين عاما فقط ومؤلّفه ما يزال حيّا يُرزق.

وقد استقطب الكتاب عددا كبيرا من التكهّنات حول معناه وأصوله الأعمق. مؤلّفه لويجي سيرافيني، وهو رسّام ومهندس معماري ايطاليّ، لم يقل سوى القليل جدّا عن مضمون كتابه، بل ونفى في العديد من المناسبات أن يكون للكتاب أيّ معنى. لكن هناك من لا يثق في كلامه.

وقد كَتب الكتاب بلغة مشفّرة وضمّنه رسومات تذكّرنا بالنصوص الطبّية التي تعود للعصور الوسطى. وعندما تتصفّح الكتاب سيخامرك إحساس بأنه كُتب قبل قرون أو أن كاتبا من القرن الرابع عشر كان يعيش حلما شفّافا عمّا سيكون عليه حال العالم بعد ألفي عام من الآن.

الفنّانون درسوا الرسوم التوضيحية للكتاب، والفلاسفة فكّروا في معناه طويلا، وخبراء فكّ الشفرة حاولوا حلّ طلاسمه. ولكن دون جدوى.

والحقيقة أن من الصعب جدّا وصف كتاب مخطوطة سيرافيني . الغلاف لوحده يستحقّ الدراسة. غلاف طبعة عام 1991 يحمل صورة تبعث على الانزعاج والقلق: زوجان يمارسان الجنس ثمّ يتحوّلان إلى تمساحين. وغلاف طبعة عام 1993 يُظهر صورة مختلفة على الغلاف: رجل بغطاء رأس يمتطي ظهر حيوان غريب الشكل له قرون. وكلاهما، أي الرجل والحيوان، يحدّقان في مرآة خارج مبنى حجريّ يبدو أنه يقدّم نوعا من المواد الغذائية الزاهية الألوان.

سيرافيني لم يكتب كتابه بالايطالية ولا بالانجليزية التي يجيدها ولا بأيّة لغة معروفة أخرى. ولكنه كتبه بلغة خاصّة ابتكرها بنفسه لهذا الغرض. وقد صرّح مرّة بأنه اخترع هذه الأبجدية بنفسه "لإعطاء القارئ إحساسا بأنه طفل يقرأ شيئا لا يفهمه تماما". ومن المسلّم به أن اللغة المستخدمة في الكتاب لا معنى لها، لكن حقيقة أنه يبدو مكتوبا بلغة جديدة تضفي عليه طابعا من الغموض والإثارة.

ينقسم الكتاب إلى أحد عشر فصلا. وكلّ فصل يصوّر جانبا مختلفا من عالم لويجي سيرافيني الخياليّ. الفصل الأوّل مخصّص للنباتات، والثاني للحيوانات، والثالث للحديث عن المخلوقات الغريبة من ذوات القدمين، والرابع عن الفيزياء، والخامس عن الكيمياء، والسادس عن علم الأحياء، والسابع عن التاريخ، والثامن عن الكتابة، والتاسع عن الطعام والملابس، والعاشر عن الألعاب، والفصل الحادي عشر عن الهندسة المعمارية.

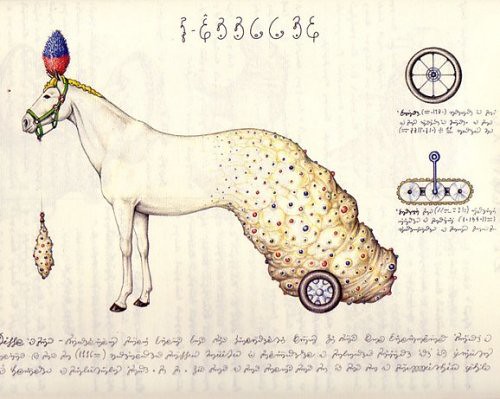

"مخطوطة سيرافيني" فُتن بها الكثيرون منذ نشرها لأوّل مرّة في بداية ثمانينات القرن الماضي. وهي تشتمل على صور ورسومات غريبة وأحيانا تستعصي على الفهم، بل إن مرأى بعضها سيُشعرك ولا شك بشيء من الرهبة: مركبات لها رؤوس بشرية، وسمكة تموّه نفسها في هيئة غواصة، وهياكل عظمية تتأهّب لترتدي أجسادا جديدة، وحيوانات غريبة كأنها آتية من كوكب آخر وفواكه وخضار غريبة الأشكال والألوان. وهناك رسم تخطيطي لما يبدو وكأنه تشريح لمصابيح الشوارع والضوء المنبعث منها.

وكلّ الرسوم التوضيحية في الكتاب منفّذة بقلم رصاص ملوّن ومصحوبة بتعليقات لا يمكن فكّها هي الأخرى أو فهمها. لكن يبدو أن الرسومات محاكاة ساخرة من الأشياء الموجودة في الحياة الواقعية. ومع ذلك، فإن عبقرية سيرافيني تكمن في انه يجمع بين أشياء لا رابط بينها وبطريقة مثيرة للاهتمام من الناحية الجمالية، إلى الحدّ الذي يدفع بالإنسان إلى افتراض أن لعالمه الخيالي معنى.

وقد راجت نظريات وآراء عديدة عن الكتاب. ترى هل هو كتاب عن المعرفة؟ هل يصحّ تصنيفه على انه من الكتب المفقودة؟ هل الكتاب موسوعة عن عالم غريب يعكس عالمنا ويعرض جوانب من ذلك المكان السوريالي، بنباتاته وحيواناته وعلومه وآلاته؟

وبعد كلّ هذه السنوات التي مضت على صدوره، ما يزال الكتاب محتفظا بنفس شهرته ومكانته الأولى. والبعض يذهب إلى أن سرّ نجاح سيرافيني كفنّان يتمثّل في أنه وضع كتابا لا يجيب على أيّة أسئلة. ومع ذلك لم يفقد الكثيرون اهتمامهم بالكتاب.

وعلى مدى سنوات، تشكّلت على الانترنت طائفة كاملة من الأشخاص الذين كرّسوا أنفسهم لهذا الكتاب. وقد اكتشف هؤلاء بعض القواعد النحوية التي تحكم النصّ. كما وجدوا أن ترقيم الصفحات في الكتاب يتّبع نظام رياضيات يعتمد على الرقم 21، ما أثار بعض التكهّنات في حينه. غير أن سيرافيني، الذي نادرا ما يظهر على الملأ أو يتكلّم، سرعان ما نفى وجود أيّة دلالات رياضية أو تنجيمية لهذا النظام.

الجدير بالذكر أن أقرب الكتب شبها بمخطوطة سيرافيني هو مخطوطة فوينيتش التي اكتشفها جامع كتب نادرة بولنديّ يُدعى ويلفريد فوينيتش عام 1912. وحتى هذه المخطوطة الأخيرة أيضا لم يستطع احد حلّ شفرتها.

وكان فوينيتش قد ابتاع المخطوطة من كاهن يسوعيّ في ايطاليا. وقيل إن مؤلّفها راهب فرانسيسكاني من القرن الخامس عشر يُدعى روجر بيكون. لكن اللغة الغريبة التي كُتبت بها ما تزال تحيّر العلماء وتتحدّى جميع محاولات ترجمتها إلى أيّ من اللغات المعروفة. وبعض الخبراء يقولون إن مخطوطة فوينيتش قد لا تكون أكثر من حيلة بارعة، بينما يؤكّد آخرون أنهم وجدوا فيها بنية لغوية تشي بأن النصّ الذي كُتبت به قد لا يكون مجرّد ألغاز أو طلاسم.

وصْف الراوي في قصّة بورخيس يمكن أن ينطبق تماما على كتاب كوديكس سيرافينيانوس أو مخطوطة سيرافيني وعلى تفاصيل عوالمه الخيالية.

هذا الكتاب يعتبره الكثيرون اغرب كتاب في العالم، بل ولا يشبه أيّ كتاب غريب آخر ممّا سجّله التاريخ، بما في ذلك مخطوطة فوينيتش المشهورة. فهو الأغلى حتى الآن، إذ يبلغ سعر النسخة الورقية الواحدة حوالي ألفي دولار أمريكي. ومع ذلك فنسخته الالكترونية متاحة على الانترنت بالمجّان. ورغم أن عنوان الكتاب يوحي بقِدَمه، إلا انه مكتوب منذ ثلاثين عاما فقط ومؤلّفه ما يزال حيّا يُرزق.

وقد استقطب الكتاب عددا كبيرا من التكهّنات حول معناه وأصوله الأعمق. مؤلّفه لويجي سيرافيني، وهو رسّام ومهندس معماري ايطاليّ، لم يقل سوى القليل جدّا عن مضمون كتابه، بل ونفى في العديد من المناسبات أن يكون للكتاب أيّ معنى. لكن هناك من لا يثق في كلامه.

وقد كَتب الكتاب بلغة مشفّرة وضمّنه رسومات تذكّرنا بالنصوص الطبّية التي تعود للعصور الوسطى. وعندما تتصفّح الكتاب سيخامرك إحساس بأنه كُتب قبل قرون أو أن كاتبا من القرن الرابع عشر كان يعيش حلما شفّافا عمّا سيكون عليه حال العالم بعد ألفي عام من الآن.

الفنّانون درسوا الرسوم التوضيحية للكتاب، والفلاسفة فكّروا في معناه طويلا، وخبراء فكّ الشفرة حاولوا حلّ طلاسمه. ولكن دون جدوى.

والحقيقة أن من الصعب جدّا وصف كتاب مخطوطة سيرافيني . الغلاف لوحده يستحقّ الدراسة. غلاف طبعة عام 1991 يحمل صورة تبعث على الانزعاج والقلق: زوجان يمارسان الجنس ثمّ يتحوّلان إلى تمساحين. وغلاف طبعة عام 1993 يُظهر صورة مختلفة على الغلاف: رجل بغطاء رأس يمتطي ظهر حيوان غريب الشكل له قرون. وكلاهما، أي الرجل والحيوان، يحدّقان في مرآة خارج مبنى حجريّ يبدو أنه يقدّم نوعا من المواد الغذائية الزاهية الألوان.

سيرافيني لم يكتب كتابه بالايطالية ولا بالانجليزية التي يجيدها ولا بأيّة لغة معروفة أخرى. ولكنه كتبه بلغة خاصّة ابتكرها بنفسه لهذا الغرض. وقد صرّح مرّة بأنه اخترع هذه الأبجدية بنفسه "لإعطاء القارئ إحساسا بأنه طفل يقرأ شيئا لا يفهمه تماما". ومن المسلّم به أن اللغة المستخدمة في الكتاب لا معنى لها، لكن حقيقة أنه يبدو مكتوبا بلغة جديدة تضفي عليه طابعا من الغموض والإثارة.

ينقسم الكتاب إلى أحد عشر فصلا. وكلّ فصل يصوّر جانبا مختلفا من عالم لويجي سيرافيني الخياليّ. الفصل الأوّل مخصّص للنباتات، والثاني للحيوانات، والثالث للحديث عن المخلوقات الغريبة من ذوات القدمين، والرابع عن الفيزياء، والخامس عن الكيمياء، والسادس عن علم الأحياء، والسابع عن التاريخ، والثامن عن الكتابة، والتاسع عن الطعام والملابس، والعاشر عن الألعاب، والفصل الحادي عشر عن الهندسة المعمارية.

"مخطوطة سيرافيني" فُتن بها الكثيرون منذ نشرها لأوّل مرّة في بداية ثمانينات القرن الماضي. وهي تشتمل على صور ورسومات غريبة وأحيانا تستعصي على الفهم، بل إن مرأى بعضها سيُشعرك ولا شك بشيء من الرهبة: مركبات لها رؤوس بشرية، وسمكة تموّه نفسها في هيئة غواصة، وهياكل عظمية تتأهّب لترتدي أجسادا جديدة، وحيوانات غريبة كأنها آتية من كوكب آخر وفواكه وخضار غريبة الأشكال والألوان. وهناك رسم تخطيطي لما يبدو وكأنه تشريح لمصابيح الشوارع والضوء المنبعث منها.

وكلّ الرسوم التوضيحية في الكتاب منفّذة بقلم رصاص ملوّن ومصحوبة بتعليقات لا يمكن فكّها هي الأخرى أو فهمها. لكن يبدو أن الرسومات محاكاة ساخرة من الأشياء الموجودة في الحياة الواقعية. ومع ذلك، فإن عبقرية سيرافيني تكمن في انه يجمع بين أشياء لا رابط بينها وبطريقة مثيرة للاهتمام من الناحية الجمالية، إلى الحدّ الذي يدفع بالإنسان إلى افتراض أن لعالمه الخيالي معنى.

وقد راجت نظريات وآراء عديدة عن الكتاب. ترى هل هو كتاب عن المعرفة؟ هل يصحّ تصنيفه على انه من الكتب المفقودة؟ هل الكتاب موسوعة عن عالم غريب يعكس عالمنا ويعرض جوانب من ذلك المكان السوريالي، بنباتاته وحيواناته وعلومه وآلاته؟

وبعد كلّ هذه السنوات التي مضت على صدوره، ما يزال الكتاب محتفظا بنفس شهرته ومكانته الأولى. والبعض يذهب إلى أن سرّ نجاح سيرافيني كفنّان يتمثّل في أنه وضع كتابا لا يجيب على أيّة أسئلة. ومع ذلك لم يفقد الكثيرون اهتمامهم بالكتاب.

وعلى مدى سنوات، تشكّلت على الانترنت طائفة كاملة من الأشخاص الذين كرّسوا أنفسهم لهذا الكتاب. وقد اكتشف هؤلاء بعض القواعد النحوية التي تحكم النصّ. كما وجدوا أن ترقيم الصفحات في الكتاب يتّبع نظام رياضيات يعتمد على الرقم 21، ما أثار بعض التكهّنات في حينه. غير أن سيرافيني، الذي نادرا ما يظهر على الملأ أو يتكلّم، سرعان ما نفى وجود أيّة دلالات رياضية أو تنجيمية لهذا النظام.

الجدير بالذكر أن أقرب الكتب شبها بمخطوطة سيرافيني هو مخطوطة فوينيتش التي اكتشفها جامع كتب نادرة بولنديّ يُدعى ويلفريد فوينيتش عام 1912. وحتى هذه المخطوطة الأخيرة أيضا لم يستطع احد حلّ شفرتها.

وكان فوينيتش قد ابتاع المخطوطة من كاهن يسوعيّ في ايطاليا. وقيل إن مؤلّفها راهب فرانسيسكاني من القرن الخامس عشر يُدعى روجر بيكون. لكن اللغة الغريبة التي كُتبت بها ما تزال تحيّر العلماء وتتحدّى جميع محاولات ترجمتها إلى أيّ من اللغات المعروفة. وبعض الخبراء يقولون إن مخطوطة فوينيتش قد لا تكون أكثر من حيلة بارعة، بينما يؤكّد آخرون أنهم وجدوا فيها بنية لغوية تشي بأن النصّ الذي كُتبت به قد لا يكون مجرّد ألغاز أو طلاسم.