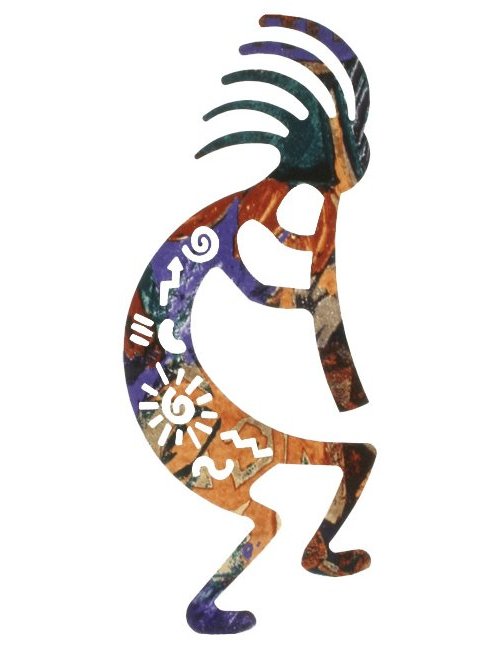

الصورة فوق هي إحدى الصور المألوفة والمنتشرة بكثرة في مواقع الانترنت. وهي في الوقت نفسه إحدى أكثر الأيقونات انتشارا واحتفاءً في ثقافة سكّان أمريكا الأصليين، أي الهنود الحمر.

اسم هذا الشخص الصغير الظاهر في الصورة هو كوكوبيللي. كوكو تعني الخشب وبيللي تعني ذا الظهر المنحني. لكنه أصبح يُعرف عموما بعازف الناي الأحدب.

وعمر الرجل يقارب الثلاثة آلاف عام، أي انه عاش حتى اليوم أكثر من مائة جيل. وقد وُجدت تصاويره الأولى منقوشة على الصخور في مناطق الجنوب الغربيّ الأمريكيّ، الذي يضمّ نيومكسيكو ويوتاه وأريزونا وكولورادو.

وأصل الكوكوبيللي ما يزال غامضا. لكن العديد من أساطير البيبلو والزوني والاناسازي وغيرهم من قبائل الهنود الحمر تزعم انه كان مخلوقا مقدّسا اُرسل من السماء وأن مهمّته كانت تحريض الناس على الحبّ والتعاطف.

ويقال أيضا انه كان إلها للخصوبة، ليس للبشر فقط وإنّما أيضا للنباتات والمحاصيل الزراعية التي يحتاجها سكّان أمريكا الأصليون في حياتهم ومعاشهم.

وقد اعتبروا وجوده نعمة، إذ بدونه لا تحلّ بركة ولا توجد حياة. لكنه في مراحل تالية أصبح ملهما للشعر والموسيقى والحرّية والإبداع. ومن مهامّه الأساسية تحريض فنّاني القبائل الهندية على خلق موسيقى عظيمة.

وهناك الكثير من الأساطير التي تُروى عنه. وإحداها تقول انه يسافر من قرية لأخرى فيحوّل الشتاء إلى ربيع ويذيب الثلج ويجلب المطر الذي تحتاجه الأرض والمخلوقات. أما لماذا يبدو ظهره محنيّا، فلأنه ينوء تحت ثقل أكياس البذور وكلمات الأغاني التي يحملها.

اسم هذا الشخص الصغير الظاهر في الصورة هو كوكوبيللي. كوكو تعني الخشب وبيللي تعني ذا الظهر المنحني. لكنه أصبح يُعرف عموما بعازف الناي الأحدب.

وعمر الرجل يقارب الثلاثة آلاف عام، أي انه عاش حتى اليوم أكثر من مائة جيل. وقد وُجدت تصاويره الأولى منقوشة على الصخور في مناطق الجنوب الغربيّ الأمريكيّ، الذي يضمّ نيومكسيكو ويوتاه وأريزونا وكولورادو.

وأصل الكوكوبيللي ما يزال غامضا. لكن العديد من أساطير البيبلو والزوني والاناسازي وغيرهم من قبائل الهنود الحمر تزعم انه كان مخلوقا مقدّسا اُرسل من السماء وأن مهمّته كانت تحريض الناس على الحبّ والتعاطف.

ويقال أيضا انه كان إلها للخصوبة، ليس للبشر فقط وإنّما أيضا للنباتات والمحاصيل الزراعية التي يحتاجها سكّان أمريكا الأصليون في حياتهم ومعاشهم.

وقد اعتبروا وجوده نعمة، إذ بدونه لا تحلّ بركة ولا توجد حياة. لكنه في مراحل تالية أصبح ملهما للشعر والموسيقى والحرّية والإبداع. ومن مهامّه الأساسية تحريض فنّاني القبائل الهندية على خلق موسيقى عظيمة.

وهناك الكثير من الأساطير التي تُروى عنه. وإحداها تقول انه يسافر من قرية لأخرى فيحوّل الشتاء إلى ربيع ويذيب الثلج ويجلب المطر الذي تحتاجه الأرض والمخلوقات. أما لماذا يبدو ظهره محنيّا، فلأنه ينوء تحت ثقل أكياس البذور وكلمات الأغاني التي يحملها.

وهو يعزف الناي أثناء هبوب نسائم الربيع، فيجلب الدفء والحبور لساكني التلال. وعندما يسمع الناس عزفه فإنهم يباشرون الغناء والرقص طوال الليل. ولا يحلّ الصباح التالي إلا وقد ضمنت كلّ امرأة في القبيلة انه سيولد لها طفل.

الهنود الحمر شعب روحانيّ بامتياز. وقد نقلوا تاريخهم وأفكارهم وأحلامهم من جيل إلى جيل من خلال مثل هذه الرموز والعلامات.

والرمزية الخالدة والجذّابة للكوكوبيللي تتمثّل في افتتان الناس به حتى في عصر التكنولوجيا الحديثة. فصوره شائعة وحضوره واسع، ما يجعله شخصية مثيرة، لدرجة أن الإنسان الحديث لا يمكن أن يقاوم تقليد هذا الإنسان الضئيل والاحتفاظ بنسخ من صوره في البيوت والمكاتب.

الكوكوبيللي شخص غريب ووحيد. وهو دائم التحديق في الماضي، أي منذ اللحظة التي رسمه فيها فنّان مجهول على إحدى الصخور.

كما انه شخص كاريزماتيّ من حيث انه اُعيد ابتكاره مرّات كثيرة على أيدي الحكواتيين والفنّانين والحرفيين لآلاف السنين.

وصوره اليوم منقوشة على ألف صخرة، من مناطق الشرق إلى البحر الغربيّ العظيم، ومن بلاد الشمس الساخنة إلى سهول الأنهار الجليدية في أقاصي الشمال.

وطبيعة الكوكوبيللي التلقائية وأفعاله الخيّرة وروحه المتوثّبة هي بعض الأسباب التي حفظت له مكانة بارزة في أساطير الهنود الحمر حتى اليوم.

الهنود الحمر شعب روحانيّ بامتياز. وقد نقلوا تاريخهم وأفكارهم وأحلامهم من جيل إلى جيل من خلال مثل هذه الرموز والعلامات.

والرمزية الخالدة والجذّابة للكوكوبيللي تتمثّل في افتتان الناس به حتى في عصر التكنولوجيا الحديثة. فصوره شائعة وحضوره واسع، ما يجعله شخصية مثيرة، لدرجة أن الإنسان الحديث لا يمكن أن يقاوم تقليد هذا الإنسان الضئيل والاحتفاظ بنسخ من صوره في البيوت والمكاتب.

الكوكوبيللي شخص غريب ووحيد. وهو دائم التحديق في الماضي، أي منذ اللحظة التي رسمه فيها فنّان مجهول على إحدى الصخور.

كما انه شخص كاريزماتيّ من حيث انه اُعيد ابتكاره مرّات كثيرة على أيدي الحكواتيين والفنّانين والحرفيين لآلاف السنين.

وصوره اليوم منقوشة على ألف صخرة، من مناطق الشرق إلى البحر الغربيّ العظيم، ومن بلاد الشمس الساخنة إلى سهول الأنهار الجليدية في أقاصي الشمال.

وطبيعة الكوكوبيللي التلقائية وأفعاله الخيّرة وروحه المتوثّبة هي بعض الأسباب التي حفظت له مكانة بارزة في أساطير الهنود الحمر حتى اليوم.

Credits

patheos.com

patheos.com