ذات مرّة، وصف ناقد روسي قصّة "المعطف" لنيكولاي غوغول، المنشورة عام ١٨٤٢، بأنها أفضل قصّة كتبها إنسان على الإطلاق! وبالتأكيد هي أفضل ما كتبه غوغول". كما وصف الروائي الأمريكي الروسي فلاديمير نابوكوف "المعطف" بأنها "أعظم قصّة روسية قصيرة كُتبت على الإطلاق".

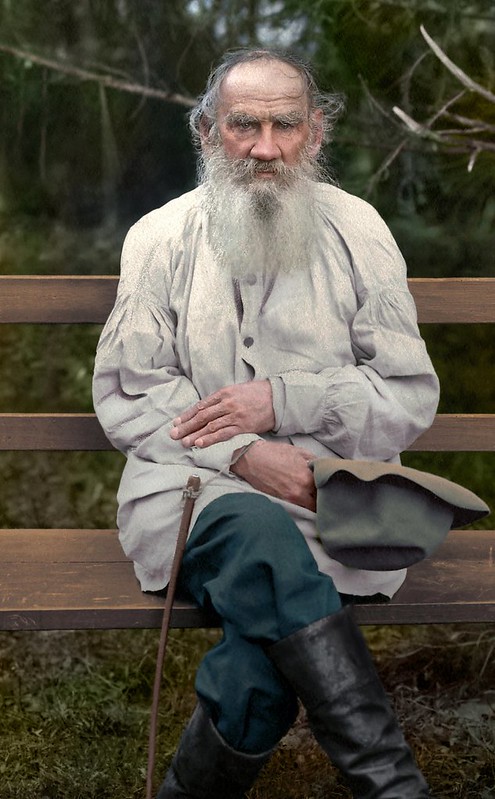

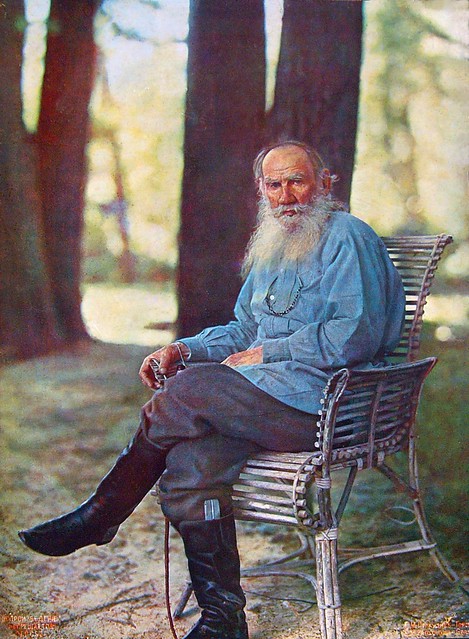

كان غوغول يتمتّع بروح دعابة رائعة وذكاء حادّ، وكان له أسلوبه الخاص والمميّز والساخر في الكتابة. تولستوي ودوستويفسكي كانا يقدّران عمله كثيرا، كما كان هو المعلّم لجميع الروائيين الروس الذين أتوا بعده. وهناك عبارة أصبحت شائعة في الأدب الروسي تقول: لقد خرجنا جميعا من تحت معطف غوغول". وغالبا ما تُنسب إلى دوستويفسكي، إلا أن آخرين يعزونها الى تورغينيف.

تروي "المعطف" قصّة حياة وموت أكاكي باشماشكين، وهو كاتب حكومي فقير يعمل في العاصمة الروسية آنذاك سان بطرسبورغ. كان أكاكي راضيا عن عمله البسيط وراتبه المتواضع. وعلى الرغم من تفانيه في وظيفته، إلا أنه لا يحظى سوى بالقليل من التقدير في قسمه. بل إن الموظّفين الأصغر سنّا يسخرون منه ويطلقون عنه النكات بسبب معطفه البالي والممزّق.

لذا قرّر أكاكي ذات يوم الذهاب الى خيّاط يُدعى بتروفيتش لإصلاح معطفه وترقيع الثقوب فيه، ليجنّبه سخرية زملائه المستمرّة منه، وفي نفس الوقت ليحميه من شتاء سان بطرسبورغ القارس. لكن الخيّاط أخبر أكاكي أن المعطف الرثّ أصبح عصيّا على أيّ إصلاح واقترح عليه شراء معطف جديد. لكن المشكلة أن تكلفة معطف جديد تفوق راتبه الضئيل، لذا قرّر أن يعيش بميزانية محدودة جدّا لتوفير ما يكفي لشراء المعطف. ومع إضافة مبالغ رصيد اجازاته المتراكمة، استطاع أخيرا ادّخار ما يكفي من المال لشراء معطف جديد.

في النهاية، يظفر أكاكي بالمعطف الجديد فيرتديه ويصبح حديث مكتبه في ذلك اليوم. ويقرّر رئيسه إقامة حفل تكريما للمعطف الجديد. لكن أكاكي الذي اعتاد الوحدة يشعر بأنه في غير مكانه. وفي طريق عودته إلى المنزل من الحفلة في وقت متأخّر من الليل، يعترض سبيله لصّان يتعاركان معه ويركلانه في بطنه ويسلبان معطفه بالقوّة ويهربان.

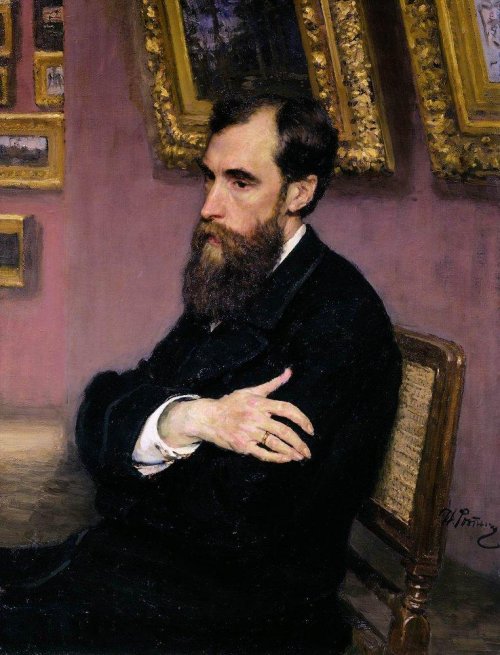

وعندما يعلم زملاؤه بما حدث، يتعاطفون معه ويجمعون بعض المال لمساعدته. وينصح أحدهم أكاكي بأن يستعين بالمسئولين لكي يساعدوه في استعادة معطفه. ويتوجّه أوّلا إلى الشرطي المناوب ويخبره بالواقعة، فيدّعي أنه لم يلاحظ أيّ شيء غير طبيعي في تلك الليلة. ثم يلجأ إلى مفتّش الشرطة الذي يلوم أكاكي على تأخّره في العودة الى بيته ويحمّله المسئولية عن سرقة المعطف. وبعد عدّة محاولات أخرى، لم يتلقَّ أيّ مساعدة من السلطات لاستعادة معطفه المسلوب. وأخيرا، وبناءً على نصيحة زميل آخر، بدأ أكاكي البحث عن جنرال يُعرف بـ"الشخصية المهمّة" كي يساعده. وكان ذلك الشخص قد رُقّي إلى منصبه مؤخّرا وعُرف عنه تقليله من شأن مرؤوسيه والصراخ في وجوههم، لا لسبب سوى تضخيم نفسه أمامهم وتعزيز أهميّته الشخصية.

وعندما يصل أكاكي الى مكتب الجنرال، يأمر بإبقائه منتظرا لساعات. وحين يؤذن له بالدخول، يسأله عن السبب الذي جعله يتجشّم عناء المجيء الى مكتبه ليتحدّث عن "قضيّة تافهة". وهنا يخبره أكاكي عن معاناته. وأثناء حديثه يذكر ملاحظة عابرة عن تقصير أمناء الشرطة الذين طلب مساعدتهم. وهنا يُستفزّ "الشخصية المهمّة" فيثور ويوبّخ أكاكي بقسوة ويسخر منه لعدم اتباعه الإجراءات البيروقراطية الصحيحة قبل مجيئه إليه.

كان غوغول يتمتّع بروح دعابة رائعة وذكاء حادّ، وكان له أسلوبه الخاص والمميّز والساخر في الكتابة. تولستوي ودوستويفسكي كانا يقدّران عمله كثيرا، كما كان هو المعلّم لجميع الروائيين الروس الذين أتوا بعده. وهناك عبارة أصبحت شائعة في الأدب الروسي تقول: لقد خرجنا جميعا من تحت معطف غوغول". وغالبا ما تُنسب إلى دوستويفسكي، إلا أن آخرين يعزونها الى تورغينيف.

تروي "المعطف" قصّة حياة وموت أكاكي باشماشكين، وهو كاتب حكومي فقير يعمل في العاصمة الروسية آنذاك سان بطرسبورغ. كان أكاكي راضيا عن عمله البسيط وراتبه المتواضع. وعلى الرغم من تفانيه في وظيفته، إلا أنه لا يحظى سوى بالقليل من التقدير في قسمه. بل إن الموظّفين الأصغر سنّا يسخرون منه ويطلقون عنه النكات بسبب معطفه البالي والممزّق.

لذا قرّر أكاكي ذات يوم الذهاب الى خيّاط يُدعى بتروفيتش لإصلاح معطفه وترقيع الثقوب فيه، ليجنّبه سخرية زملائه المستمرّة منه، وفي نفس الوقت ليحميه من شتاء سان بطرسبورغ القارس. لكن الخيّاط أخبر أكاكي أن المعطف الرثّ أصبح عصيّا على أيّ إصلاح واقترح عليه شراء معطف جديد. لكن المشكلة أن تكلفة معطف جديد تفوق راتبه الضئيل، لذا قرّر أن يعيش بميزانية محدودة جدّا لتوفير ما يكفي لشراء المعطف. ومع إضافة مبالغ رصيد اجازاته المتراكمة، استطاع أخيرا ادّخار ما يكفي من المال لشراء معطف جديد.

في النهاية، يظفر أكاكي بالمعطف الجديد فيرتديه ويصبح حديث مكتبه في ذلك اليوم. ويقرّر رئيسه إقامة حفل تكريما للمعطف الجديد. لكن أكاكي الذي اعتاد الوحدة يشعر بأنه في غير مكانه. وفي طريق عودته إلى المنزل من الحفلة في وقت متأخّر من الليل، يعترض سبيله لصّان يتعاركان معه ويركلانه في بطنه ويسلبان معطفه بالقوّة ويهربان.

وعندما يعلم زملاؤه بما حدث، يتعاطفون معه ويجمعون بعض المال لمساعدته. وينصح أحدهم أكاكي بأن يستعين بالمسئولين لكي يساعدوه في استعادة معطفه. ويتوجّه أوّلا إلى الشرطي المناوب ويخبره بالواقعة، فيدّعي أنه لم يلاحظ أيّ شيء غير طبيعي في تلك الليلة. ثم يلجأ إلى مفتّش الشرطة الذي يلوم أكاكي على تأخّره في العودة الى بيته ويحمّله المسئولية عن سرقة المعطف. وبعد عدّة محاولات أخرى، لم يتلقَّ أيّ مساعدة من السلطات لاستعادة معطفه المسلوب. وأخيرا، وبناءً على نصيحة زميل آخر، بدأ أكاكي البحث عن جنرال يُعرف بـ"الشخصية المهمّة" كي يساعده. وكان ذلك الشخص قد رُقّي إلى منصبه مؤخّرا وعُرف عنه تقليله من شأن مرؤوسيه والصراخ في وجوههم، لا لسبب سوى تضخيم نفسه أمامهم وتعزيز أهميّته الشخصية.

وعندما يصل أكاكي الى مكتب الجنرال، يأمر بإبقائه منتظرا لساعات. وحين يؤذن له بالدخول، يسأله عن السبب الذي جعله يتجشّم عناء المجيء الى مكتبه ليتحدّث عن "قضيّة تافهة". وهنا يخبره أكاكي عن معاناته. وأثناء حديثه يذكر ملاحظة عابرة عن تقصير أمناء الشرطة الذين طلب مساعدتهم. وهنا يُستفزّ "الشخصية المهمّة" فيثور ويوبّخ أكاكي بقسوة ويسخر منه لعدم اتباعه الإجراءات البيروقراطية الصحيحة قبل مجيئه إليه.

كان تقريع الجنرال لأكاكي وإهانته إيّاه شديدين لدرجة أنه كاد أن يُغمى عليه في مكتبه من شدّة الخوف. وبعد أن يطرده من مكتبه، يمرض أكاكي في بيته وتنتابه حمّى شديدة مع هذيان، ويتخيّل نفسه واقفا مرّة أخرى أمام الجنرال، متحدّثا عن معطفه. في بداية مرضه بالحمّى الخطيرة، كان أكاكي يتوسّل الى "الشخصية المهمّة" أن يهدّئ غضبه ويسامحه، لكن مع اقتراب موته أخذ يلعنه. واستمرّت معاناته مع الحمّى والهلاوس أيّاما إلى أن مات أخيرا.

وبعد موته بأيّام، سرعان ما انتشرت في سان بطرسبورغ أنباء عن ظهور جثّة، عُرف أنها شبح أكاكي، تذرع الشوارع وتخطف معاطف المارّة. الشرطة التي تلقّت بلاغات كثيرة من الأهالي عن تلك الحوادث الغريبة وجدت صعوبة في القبض على الجثّة الشبح. "الشخصية المهمّة" الذي سبق أن أذلّ أكاكي في مكتبه بدأ يشعر بالذنب منذ وفاته لإساءته معاملته. وبينما كان في طريقه لرؤية امرأة ذات ليلة، واجهه الشبح وتعرّف عليه على أنه أكاكي. وتجاوز رعب الجنرال كلّ الحدود عندما رأى فم الجثّة الملتوي وشمّ في ملابسه الممزّقة رائحة القبر الكريهة. وعندما طالبه الشبح بمعطفه، قام بخلعه فورا ورماه في اتجاهه قبل أن يلوذ بالفرار مذعورا.

للوهلة الأولى، تبدو قصّة "المعطف" بسيطة. فبطلها شخص "تافه وصغير"، ولذلك لا يلحظ وجوده أحد، كأنه لم يولد قط ولم يكن له وجود. وهو يطمح في خياطة معطف جديد. وبعد جهد جهيد يحقّق حلمه. لكن في الليلة الأولى يُسرق المعطف. وفي محاولته طلب المساعدة، يواجَه بلامبالاة الجميع، وأحيانا وحشيتهم وفظاظتهم. وكلّ هذا يُفضي به إلى نهاية مأساوية: الموت. لكن بعد وفاته، لا يجد ذلك الشخص البسيط والتعيس الراحة، فينهض من قبره ويتجوّل شبحه في أرجاء المدينة.

في الواقع، أكاكي رجل طيّب وخيّر، لكنه لا يجد السعادة في هذه الحياة. وغوغول يقارن ببراعة ما بين عالمين: المتكبّرون وعديمو الرحمة من علية الناس والأثرياء. ومن جهة أخرى، المظلومون أصحاب القلوب النبيلة الذين لا يتدخّلون في شؤون أحد ولا يريدون إلا أن يعيشوا حياتهم بأقلّ قدر من الشروط والمتطلّبات.

الرجل والمعطف في القصة وفي الحياة لا ينفصلان، المعطف يساوي حياة أكاكي، بل هو رهانه على حياته. وسرقة المعطف تصبح سرقة لحياته نفسها. وعبثية هذه المساواة بين المتاع والبشر، كما يرى غوغول، هي إشارة إلى نزع الصفة الإنسانية عن العالم. فالبطل لا يلفت انتباه زملائه إلا عندما يأتي إلى العمل مرتديا المعطف الجديد، وعندها فقط يدعونه لأوّل مرّة لقضاء وقت ممتع معهم. وعندما يُسرق، يتعاطفون معه ويجمعون المال لمساعدته. يبدو أن المعطف الجديد منحه شيئا من الكرامة والأهميّة.

لا يمكننا إلقاء اللوم على "الشخصية المهمّة" في كلّ ما حدث، فهو لم يجعل أكاكي صغيرا وبلا قيمة، كما أنه لم يسرق معطفه. هو فقط رفض المساعدة في تحقيق العدالة. وقد رفض، ليس لأن ذلك سيضرّ بمصلحته، بل لأن القانون يسهّل تجاهل "الصغار والتافهين" كي يعرفوا مكانتهم. و"الشخص المهمّ" و"الرجل الصغير" هما تماما "حجر الأساس" في القصّة وفي الحياة، حيث لا يملك أيّ شخص مسكين أو فقير سوى أن يضرب رأسه في الجدار إذا ما حاول المطالبة بحقّه. والمشكلة لا تكمن في كون الجنرال شرّيرا وبيروقراطيا، بل في وجود جدار يحوّل البعض إلى "شخصيات مهمّة" والبعض الآخر إلى "بشر صغار".

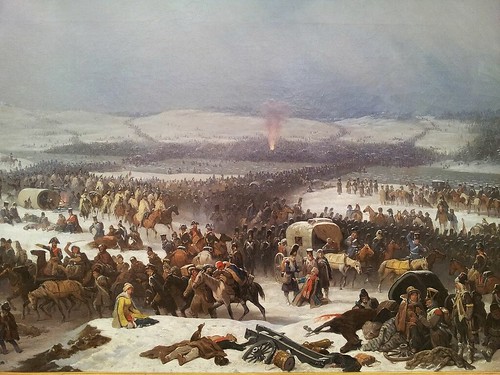

من جهة أخرى، تبدو "المعطف" قصّة بسيطة عن معاناة انسان عادي يستعيد كرامته الإنسانية، وينتقم من كلّ الإهانات والشتائم التي لحقت به في حياته، ويعاقب النظام الاجتماعي والسياسي الذي دمّر حياته ويهزمه في حياته الثانية الغامضة. وعند التعمّق في القصّة أكثر، سنرى فيها ملخّصا لوضع روسيا في أوائل القرن التاسع عشر ومثالا على قسوة النظام الإقطاعي وبنيته الاجتماعية والاقتصادية وكيف سحق الانسان الفرد.

قصّة غوغول هي أكثر من مجرّد حكاية اجتماعية سياسية عن ضحيةٍ مظلوم يبحث عن العدالة. فهي تخاطبنا اليوم أيضا. وربّما نسأل أنفسنا: كيف نحاول أن نرتدي ملابسنا لمواجهة برد شتاء هذا العالم، أكان المعنى حرفيّا أم مجازيّا؟ كيف نتصرّف عندما تُنزع عنا أغطيتنا "شعورنا بالأمان والراحة"؟ ومتى يصبح السعي وراء الأشياء، حتى تلك الجيّدة والضرورية، نوعا من عبادة الأصنام؟ وهل يمكن أن يصبح تمسّكنا بها جزءا لا يتجزّأ منّا لدرجة أنه يستمرّ إلى ما بعد الموت؟!

وبعد موته بأيّام، سرعان ما انتشرت في سان بطرسبورغ أنباء عن ظهور جثّة، عُرف أنها شبح أكاكي، تذرع الشوارع وتخطف معاطف المارّة. الشرطة التي تلقّت بلاغات كثيرة من الأهالي عن تلك الحوادث الغريبة وجدت صعوبة في القبض على الجثّة الشبح. "الشخصية المهمّة" الذي سبق أن أذلّ أكاكي في مكتبه بدأ يشعر بالذنب منذ وفاته لإساءته معاملته. وبينما كان في طريقه لرؤية امرأة ذات ليلة، واجهه الشبح وتعرّف عليه على أنه أكاكي. وتجاوز رعب الجنرال كلّ الحدود عندما رأى فم الجثّة الملتوي وشمّ في ملابسه الممزّقة رائحة القبر الكريهة. وعندما طالبه الشبح بمعطفه، قام بخلعه فورا ورماه في اتجاهه قبل أن يلوذ بالفرار مذعورا.

للوهلة الأولى، تبدو قصّة "المعطف" بسيطة. فبطلها شخص "تافه وصغير"، ولذلك لا يلحظ وجوده أحد، كأنه لم يولد قط ولم يكن له وجود. وهو يطمح في خياطة معطف جديد. وبعد جهد جهيد يحقّق حلمه. لكن في الليلة الأولى يُسرق المعطف. وفي محاولته طلب المساعدة، يواجَه بلامبالاة الجميع، وأحيانا وحشيتهم وفظاظتهم. وكلّ هذا يُفضي به إلى نهاية مأساوية: الموت. لكن بعد وفاته، لا يجد ذلك الشخص البسيط والتعيس الراحة، فينهض من قبره ويتجوّل شبحه في أرجاء المدينة.

في الواقع، أكاكي رجل طيّب وخيّر، لكنه لا يجد السعادة في هذه الحياة. وغوغول يقارن ببراعة ما بين عالمين: المتكبّرون وعديمو الرحمة من علية الناس والأثرياء. ومن جهة أخرى، المظلومون أصحاب القلوب النبيلة الذين لا يتدخّلون في شؤون أحد ولا يريدون إلا أن يعيشوا حياتهم بأقلّ قدر من الشروط والمتطلّبات.

الرجل والمعطف في القصة وفي الحياة لا ينفصلان، المعطف يساوي حياة أكاكي، بل هو رهانه على حياته. وسرقة المعطف تصبح سرقة لحياته نفسها. وعبثية هذه المساواة بين المتاع والبشر، كما يرى غوغول، هي إشارة إلى نزع الصفة الإنسانية عن العالم. فالبطل لا يلفت انتباه زملائه إلا عندما يأتي إلى العمل مرتديا المعطف الجديد، وعندها فقط يدعونه لأوّل مرّة لقضاء وقت ممتع معهم. وعندما يُسرق، يتعاطفون معه ويجمعون المال لمساعدته. يبدو أن المعطف الجديد منحه شيئا من الكرامة والأهميّة.

لا يمكننا إلقاء اللوم على "الشخصية المهمّة" في كلّ ما حدث، فهو لم يجعل أكاكي صغيرا وبلا قيمة، كما أنه لم يسرق معطفه. هو فقط رفض المساعدة في تحقيق العدالة. وقد رفض، ليس لأن ذلك سيضرّ بمصلحته، بل لأن القانون يسهّل تجاهل "الصغار والتافهين" كي يعرفوا مكانتهم. و"الشخص المهمّ" و"الرجل الصغير" هما تماما "حجر الأساس" في القصّة وفي الحياة، حيث لا يملك أيّ شخص مسكين أو فقير سوى أن يضرب رأسه في الجدار إذا ما حاول المطالبة بحقّه. والمشكلة لا تكمن في كون الجنرال شرّيرا وبيروقراطيا، بل في وجود جدار يحوّل البعض إلى "شخصيات مهمّة" والبعض الآخر إلى "بشر صغار".

من جهة أخرى، تبدو "المعطف" قصّة بسيطة عن معاناة انسان عادي يستعيد كرامته الإنسانية، وينتقم من كلّ الإهانات والشتائم التي لحقت به في حياته، ويعاقب النظام الاجتماعي والسياسي الذي دمّر حياته ويهزمه في حياته الثانية الغامضة. وعند التعمّق في القصّة أكثر، سنرى فيها ملخّصا لوضع روسيا في أوائل القرن التاسع عشر ومثالا على قسوة النظام الإقطاعي وبنيته الاجتماعية والاقتصادية وكيف سحق الانسان الفرد.

قصّة غوغول هي أكثر من مجرّد حكاية اجتماعية سياسية عن ضحيةٍ مظلوم يبحث عن العدالة. فهي تخاطبنا اليوم أيضا. وربّما نسأل أنفسنا: كيف نحاول أن نرتدي ملابسنا لمواجهة برد شتاء هذا العالم، أكان المعنى حرفيّا أم مجازيّا؟ كيف نتصرّف عندما تُنزع عنا أغطيتنا "شعورنا بالأمان والراحة"؟ ومتى يصبح السعي وراء الأشياء، حتى تلك الجيّدة والضرورية، نوعا من عبادة الأصنام؟ وهل يمكن أن يصبح تمسّكنا بها جزءا لا يتجزّأ منّا لدرجة أنه يستمرّ إلى ما بعد الموت؟!

Credits

fountainheadpress.com

fountainheadpress.com