ومع ذلك اعتقد أن الأشخاص المتأمّلين هم أكثر الناس عرضة للحزن والاكتئاب، ربّما لأنهم يفكّرون أكثر ويعملون أقل. وعلى رأس هؤلاء يأتي الفنّانون والشعراء على وجه الخصوص. لكنْ هناك طبعا أسباب مهمّة أخرى تستحقّ أن يُفرد لها موضوع مستقلّ.

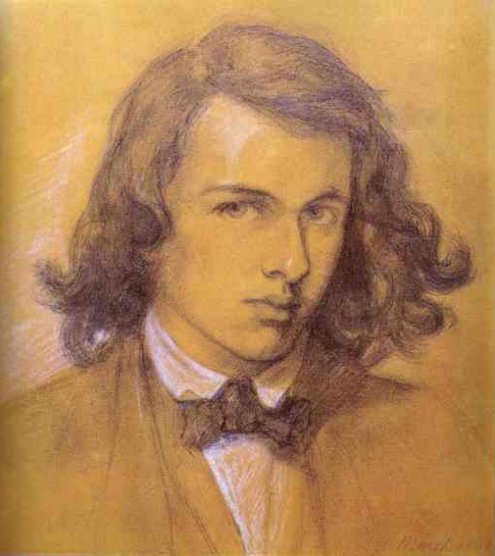

من أشهر المتشائمين في تاريخ الأدب العالمي الشاعر الايطاليّ الكبير جياكومو ليوباردي (1798-1837) الذي ظلّ ولفترة طويلة يحتلّ مكانة رفيعة في تاريخ التشاؤم الأوربّي. نظرة ليوباردي العدمية إلى الوجود لا يمكن أن نجد لها مثيلا إلا عند فلاسفة من أمثال شوبنهاور ونيتشه اللذين كانا معجبين به.

منظور ليوباردي المتشائم والكئيب عن الحياة عبّر عنه في العديد من قصائده. في عام 1826 كتب يقول: كلّ شيء شرّ. أعني، كلّ شيء موجود لغاية شرّيرة. هذا الوجود معيب وشاذّ ومتوحّش. والشرّ هو الغاية والغرض النهائي من الكون. والشيء الوحيد الجيّد حقّا هو العدم".

وفي خريف العام 1821، ألّف قصيدة يحتفي فيها بزواج شقيقته الصغرى باولينا. وفي حقيقة الأمر كانت تلك القصيدة نشيدا جنائزيّا أكثر منها ترنيمة فرح على شرف العروس. وعلى الأرجح لم تكن أخته تتوقّع أن تسمع قصيدة ابتهاج من شقيقها الكئيب والحزين دائما.

لكن ليوباردي كان شاعرا يحترم الحقيقة كثيرا مهما كانت جارحة. وكان طوال حياته القصيرة يشعر انه لم يكن فقط محبوسا في منزل تحت سلطة أمّه المتعصّبة دينيّا ووالده العاجز، وإنما أيضا معزولا في المياه الخلفية المتهرّئة لـ ريكاناتي، وهي بلدة متواضعة لم يكن يحدث فيها شيء غير عاديّ.

والأسوأ من هذا كلّه أن وطنه الحبيب ايطاليا كان قد أصبح خرابة. كان الناس قد نسوا مجد روما القديم، بل وأصبحوا يحتقرونه. فأيّ مستقبل يمكن أن يحلم به طفل لأخته "في بلد مهزوم ومنكسر لا يجد فيه السعادة غير الجبناء"، بحسب ما كتبه ليوباردي في إحدى قصائده؟

الوجود نفسه بالنسبة للشاعر بدا مسموما. والأمل بتغيير الأحوال كان مجرّد وهم. لكن قلّة الأمل كانت لا تُحتمل. والطبيعة، مع كلّ جمالها، كانت متوحّشة ومستبدّة.

مثل هذه الأفكار المظلمة يبدو أنها شكّلت وعي وعقل ليوباردي منذ سنواته المبكّرة. كان عبقريّا عندما كان ما يزال طفلا. ففي العاشرة من عمره استوعب المناهج الأكاديمية، ثم علّم نفسه العبرية واليونانية لدرجة انه أصبح يصوغ قصائد على النمط القديم، ثم يقدّمها إلى معلّميه الذين كانوا يظنّون أنها أشعار أصلية. وقبل أن يكمل سنوات المراهقة كان قد استهلك معظم مكتبة عائلته.

الميزة الوحيدة لوالده هي انه كان جامع كتب، وكان يقرأ الأدب الكلاسيكي اليوناني والروماني وكذلك أعمال آباء الكنيسة.

وعند بلوغ ليوباردي سنّ الخامسة عشرة كان قد كتب تاريخا للفلك. وليس من المدهش، بالنظر إلى قراءاته المكثّفة، أن نظره بدأ يضعف. كما عانى من انحناء في عموده الفقري، وهو تشوّه وجد انه مُذلّ وجعل من الصعب عليه أن يقترب من النساء.

لكنه كثيرا ما كان يقع في الحبّ من مسافة. وقد أحبّ نساءً متزوّجات ظللن يجهلن حقيقة مشاعره. ومن ثمّ أصبح خبيرا بارعا في أكثر أشكال الحبّ عذابا وإحباطا. ولطالما غذّى خياله لسنوات صوت امرأة هنا أو نظرة عجلى من أخرى هناك.

وديوانه الموسوم "كانتي" أو الأغاني ، هو تحفته التي تتألّف من إحدى وأربعين قصيدة كتبها على مدى عشرين عاما. وأشهر قصائد الديوان هي "اللانهائية" والتي تحمل بصمته الخاصّة.

وقبل ليوباردي بقرنين، كتب باسكال الذي كثيرا ما يُقارَن بـ ليوباردي، يقول إن الصمت الأبدي لتلك الفراغات اللانهائية يرعبني". (يقصد البقع الرمادية التي تظهر على سطح القمر).

وليام بليك، هو الآخر، بحث وتأمّل الأمر كثيرا، ثمّ وجد أن صمت الأبدية كامن "وراء الصوت الرفيع لرياح التلال".

احد الجوانب الأدبيّة المهمّة في ليوباردي هو انه رفض الأساليب المنمّقة والصيغ الطنّانة في الشعر الايطالي. وهذا بلا شكّ كان جزءا من تميّزه العظيم، فمفرداته بسيطة، وهو يتجنّب الايهامات والاستعارات. كما انه دقيق وبارع في وضع الكلمات في مكانها وسياقها الصحيحين.

ومن عدّة وجوه، يمكن مقارنة حياة ليوباردي بحياة الشاعر جون كيتس. فالشاعر الإيطالي مولود عام 1798، بينما وُلد الشاعر الإنجليزي عام 1795. وقد عانى الأوّل من انحناء في العمود الفقري ربّما كان سبب وفاته مبكّرا وهو في سنّ الثامنة والثلاثين، بينما عانى كيتس من السلّ الذي قتله وهو بعدُ في سنّ السادسة والعشرين. والاثنان كانا قلقين باستمرار وكانا دائمي التنقّل بلا راحة من مكان لآخر.

لكن كيتس استخدم لغة تشبه أغنية العندليب، تسحر الموت وتحوّله إلى نشوة، إذ يقول: الآن أكثر من أيّ وقت مضى، يبدو من الجيّد أن أموت، أن أتوقّف عن الحياة عند منتصف الليل بلا ألم".

وعلى النقيض من كيتس، لا ينظر ليوباردي إلى الموت إلا باعتباره مجرّد فصل أخير في تعاسة بلا معنى، وهذا هو جوهر وجودنا على الأرض، كما يعكسه مضمون قصيدته "أغنية الراعي المتجوّل في آسيا".

بالإضافة إلى إعاقته، عاني ليوباردي من ضعف البصر ومن مرض عصبيّ غامض. احد أصدقائه الذي رآه في أيّامه الأخيرة لاحظ أن كلّ شيء كان يؤذيه: الرياح والضوء والهواء وكلّ أنواع الطعام، والراحة والحركة، والعمل والسكون.

وثمّة اعتقاد بأن إعاقة الشاعر منعته من إقامة أيّ نوع من العلاقات العاطفية، عدا عن بعض قصص الحبّ الفاشلة التي سجّلها في أشعاره. ومن الواضح انه مات دون أن يجرّب النساء.

في قصيدته "أغنية سافو الأخيرة"، يستذكر النموذج القديم عن "قبح الشاعر" لكي يعبّر عن إحساسه بالنبذ. وإذ يفعل هذا فإنما يتذكّر دانتي الذي كتب يقول إن أسوأ أشكال المعاناة أن تتذكّر الأوقات السعيدة أثناء إحساسك بالتعاسة. لكن بالنسبة لليوباردي، فإن تذكّر الأوقات التعيسة يُشعره بنوع من السعادة، على ما يبدو.

في نهايات حياته، أصبحت تأمّلات ليوباردي أكثر قتامة وحزنا. وإذا كان من عادة الشعراء أن يصفوا فترة الشباب بشروق الشمس، فإن ليوباردي، وخلافا لكلّ توقّع، يشبّهها بأفول القمر، وهذا هو عنوان إحدى آخر قصائده.

وحتى عندما كان الشاعر في ريعان شبابه، لم يكن هناك أيّ حضور لضوء الشمس في أشعاره، فقط تلك الظلال الشبحية المحبّبة التي يعكسها ضوء القمر.

في آخر قصيدة له، يشرح ليوباردي نظرته عن مصير الإنسان، فيشبّهه بالشجيرات الدبقة التي تبرز من بين الرماد البركاني حول جبل فيزوف. ثم يقارن سكّان بومبي الذين أبادهم البركان بمستعمرة من النمل سحقتهم تفّاحة ساقطة. الموت، بالنسبة للشاعر، لا ينهي الحياة فحسب، وإنما يلغيها.

عندما توفّي جياكومو ليوباردي عام 1837 كان قد أصبح يوُصف بأنه أعظم شعراء الحداثة في ايطاليا. النقش المكتوب على قبره خارج نابولي التي قضى فيه سنواته الأخيرة يصفه بأنه "احد ارفع الشعراء والفلاسفة ولا يمكن مقارنته سوى بكتّاب الإغريق الكبار".

Credits

poetryfoundation.org

newrepublic.com