اسمه الأصلي جيرون فان آكن، لكن الاسم الذي أصبح يُعرف به هو هيرونيموس بوش. والمؤرّخون لا يعرفون ماذا يفعلون به أو بفنّه. مواطنه الرسّام البيرت ديورر زاره في بلدته في الأراضي المنخفضة، لكنه لم يقل عن الرجل شيئا، ربّما لأنه هو نفسه لم يعرف ماذا يقول.

وإلى اليوم، لا أحد استطاع تفسير فنّ هيرونيموس بوش. ولو تمعّنت في لوحاته عن قرب لوجدتها مزدحمة بصور وتفاصيل صغيرة وكثيرة كأنها آتية من عالم آخر: سمكة تفترس رجلا عاريا له ساقا ضفدع ويرتدي حذاءين مدبّبين، رأس يمشي على ذراعين، وحش يغتصب إنسانا، جسد عارٍ وملطّخ بالدم فوق حافّة سكّين ضخمة، طائر له أذنا كلب ويرتدي قبّعة على شكل علبة، سمك يسبح في الهواء، وبشر لهم رؤوس كالفاكهة.

يُلقّب بوش أحيانا بـ "دانتي الفنّانين" ويوصف بالناقد الذي يفضح فساد وطمع وخداع المجتمع. وقد استخدم العديد من الرموز والأيقونات، لدرجة انه أصبح بالنسبة للبعض متصوّفا أو زعيم طائفة أو ساحرا يمزج رسوماته بشفرات غامضة. وبعض النقّاد يصفه بأنه الشعلة التي أطلقت الحركة السوريالية في القرن العشرين والتي أنجبت عظماء مثل سلفادور دالي الذي تأثّر به. كما تأثّر به بيتر بريغل الأب الذي رسم عددا من اللوحات بنفس أسلوبه، مثل انتصار الموت و"سقوط الملائكة المتمرّدين".

كان ليوناردو دافنشي قد فرغ من رسم الموناليزا بالقرب من نهاية حياة بوش. وقد أصبحت هذه اللوحة مشهورة جدّا، ليس لأنها أجمل لوحة، وإنما بسبب ابتسامتها الأسطورية ولأنها أصبحت إعلانا عن فجر علم النفس الحديث في الفنّ وربّما في الحياة نفسها.

بعض المؤرّخين يقولون إن الطبيعة التي كان يرسمها هيرونيموس بوش هي لرجل مجنون أو شخص واقع تحت تأثير المخدّرات. وهناك من يرجّح أن تلك الرسومات أنتجها خيال رجل نقل نفسه إلى واقع آخر ألهمه رسم شرور البشر والعالم.

ترى هل كان بوش رمزا لفنّ القرون الوسطى، أم كان أوّل فنّان في عصر النهضة الشمالية؟ أيّا كان الحال، فإنه كان رسّاما نادرا. وهو لم يترك سوى عشرين لوحة، معظمها اليوم في مجموعات خاصّة. ويقال أن بعض صوره أكملها أفراد عائلته أو مساعدوه بعد موته.

هناك شفرة معقّدة للصور والإشارات الدينية للجنّة والنار والعنف الايروتيكي في لوحات بوش، ما يجعل من فنّه مجالا للخطيئة والتسامي. صوره المذهلة لمبانٍ تلتهمها النيران تبدو مثل مناظر قصف مدينة زمن الحرب. وهو يصوّر ما بعد الحياة على هيئة أنبوب اسطوانيّ ضخم. هذه هي الجنّة كما يمكن أن يتخيّلها كاتب قصص خيال علميّ.

كان من بين معجبيه الكبار الملك الاسباني فيليب الثاني الذي اشترى بعض رسوماته لتزيّن قصر الاسكوريال في مدريد. وأشهر أعماله، أي حديقة المباهج الأرضية ، يبدو أن فيليب كان يفضّلها وقد سجّلها ضمن مقتنياته عام 1593 هي وأربع لوحات أخرى للرسّام.

"حديقة المباهج الأرضية" تتألّف من ثلاثة أجزاء، وهي اليوم من مقتنيات متحف برادو الاسباني. والمتحف يعتبرها، عن حقّ، المعادل الآخر للموناليزا. والمؤرّخون الهولنديون يأتون لزيارتها كأكاديميين عديمي الفاعلية وكمحاربين مهزومين يحاولون أن يلقوا نظرة على الغنائم التي خسروها.

واللوحة تحكي قصّة خلق العالم وخلق البشر، ثم الخطيئة الأرضية فالطرد من الجنّة. اللوح الأيمن يصوّر الجحيم وفيه نرى نموذجا واضحا لرسومات الفنّان التي تنتمي لعالم آخر، واللوح الأوسط يصوّر البرزخ وهو عبارة عن طبيعة وضع فيها الرسّام أشياءه، بينما الأيسر يصوّر جنّات عدن وفيه نرى حيوانات تعيش جنبا إلى جنب مع البشر. والغريب أن الموت يوجد في الجنّة أيضا، ويُرمز إليه بصورة قطّ يحمل فارا وأسد يفترس غزالا.

كان هيرونيموس بوش بارعا في قدرته على التصوير والتخيّل؛ تخيُّل ما لا يستطيع احد تخيّله، مثل طبيعة الناس الذين يعيشون في الجنّة والنار وكيف يبدون هناك. تصويره للنار ضمّنه الخطايا السبع المميتة، حيث نرى امرأة واقعة في براثن وحش يحدّق في مرآة. السبب هو أنها ارتكبت خطيئة التباهي والخيلاء.

استخدامه لصور الشياطين وأنصاف البشر والآلات قد يكون الغرض منه إثارة الخوف والرهبة في محاولاته لتصوير شرور البشر. ويبدو انه كان يعتقد أن الشرّ يحصل في العقول وليس في العالم الواقعي.

لكن بوش في الرسم غير محظوظ لأنه لا يحتلّ سوى مكان صغير بين نظرائه من الفنّانين، ربّما لأن قليلين فقط هم من تناولوا أو رغبوا في تناول لوحاته.

وحتى اليوم ليس معروفا من أين استمدّ عناصر أو أفكار لوحاته. كما انه لا يُعرف عن حياته الشخصية سوى القليل. لكن معروف أنّه ينحدر من عائلة من الرسّامين الهولنديين من أصول ألمانية. ونعرف أيضا أنه توفّي في عام 1516 عن 65 عاما. وكان هو وزوجته منتميين لطائفة دينية محافظة تُدعى "التوّابين".

وتاريخ هذه الطائفة يشير إلى انه كان لأفرادها طقوسهم الخاصّة التي تُؤدّى في العلن أو خلف أبواب موصدة. وبعض المصادر التاريخية من تلك الفترة تذكر أن أفراد هذه الطائفة كانوا يجلدون ويعذّبون أنفسهم لأنهم كانوا يشعرون أن هذا العالم شرّير وفاسد ومن خلق الشيطان.

وأعضاء الحركات التائبة كانوا كثيرا ما يُخضِعون أجسادهم، التي يرونها كسجن شيّده الشيطان، لأقصى درجات التعذيب في محاولة لتكييف العقل لرفض ملذّات الجسد. والكثير من تلك الممارسات هي نتاج تجارب الخروج من الجسد التي يتبرّأ فيها العقل من الجسد.

وسنجد صدى لبعض هذه الأفكار والممارسات في الخطايا السبع التي رسمها بوش في لوحاته كثيرا. ولهذا السبب وغيره ذهب البعض للقول انه كان عضوا في جمعية تُدعى "الأرواح الحرّة" أو "أبناء آدم"، وهي طائفة مهرطقة وسرّية أخرى كانت تمارس العري والإباحية في محاولة لإعادة خلق براءة الجنّة.

إذن قد لا يكون بوش مجرّد ناقد اجتماعيّ، لكنه ناقد للعالم وللبشر ككلّ. ونحن جميعا برأيه شياطين، وهذه هي بالضبط الطريقة التي رسمنا بها.

ترى هل كان مسيحيّا تقيّا يستخدم سورياليّته كوسيلة لإخفاء نقده للمجتمع، أم انه كان يستخدم النقد لإيصال رسالة أعمق؟

خذ مثلا لوحته "زواج في قانا" التي يراها البعض دليلا على أفكاره الغامضة. في هذه اللوحة هناك مذبح وثنيّ في خلفية الغرفة، لكن لا علامة على وجود أتباع للمسيح، فقط هناك الطعام الذي يُقدّم في الزفاف والذي يتضمّن إوزّة!

هل رَسَم الإوزّة كي يشير إلى شعار الطائفة التي ينتمي إليها؟ الشخص الذي يقف أمام المذبح هو ساحر يشير بعصا إلى الأطباق التي يحملها خادمان إلى الحفل. والإوزّة التي في الطبق تنفث النار ورأس الغزال ينزّ سُمّاً.

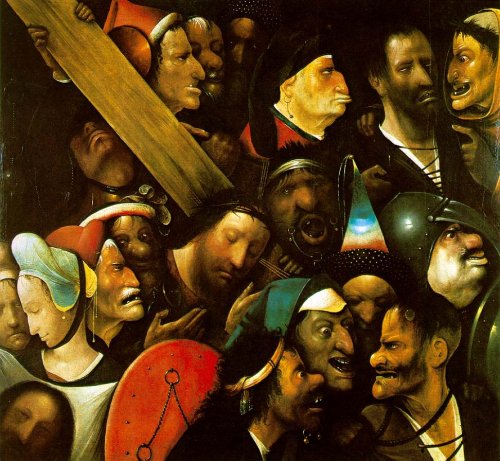

كلّما رسم بوش أكثر، كلّما أصبحت الشفرات على وجوه شخصياته أكثر غرابة. المسيح وفيرونيكا هما الشخصان الوحيدان اللذان يبدوان بملامح إنسانية في لوحة "حمل الصليب". ولا أحد ممّن هم حولهما يمكن أن يكون إنسانا حقيقيّا.

ترى هل كان هيرونيموس بوش من خلال رسوماته الغريبة يرتاد أرضا جديدة لوحده؟ أم هل أصابه مسّ من الشيطان جعله يشطح بأفكاره بعيدا عن عالم الواقع والعقل؟

بعض مناظره لا يمكنك وصفها إلا بأنها عنيفة ومذهلة، ويمكن أن تجعل عينيك تتقافزان دهشة وانزعاجا. لكن أكثر شيء مدهش فيها هو أن تعرف متى رُسمت. إنها لا تأتي من القرن العشرين أو التاسع عشر أو حتى الثامن عشر، بل إن عمرها خمسمائة عام.

لذا يصحّ أن يقال أن هذا الرسّام جاء، وأكثر من أيّ فنّان آخر، عبر عملية شبيهة بطيّ الزمن، بمعنى أن لوحاته تبدو حديثة وسوريالية حتى قبل ظهور دالي بخمسة قرون. ومثل دالي ودافنشي، يمكن أن يقال عن بوش انه احد مبتكري العالم الحديث.

museodelprado.es

tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en