البيرتو مانغويل مفكّر وكاتب ومترجم أرجنتيني ومؤلّف عدد من الكتب، أشهرها

تاريخ القراءة وقاموس الأماكن المتخيّلة و

مدينة الكلمات .

"المكتبة في الليل" هو آخر كتب مانغويل، وهو عبارة عن رحلة مشوّقة في العديد من الأماكن والأزمنة لاستكشاف تاريخ المكتبات ومجموعات الكتب الخاصّة والأشخاص الذين كانوا وراءها والكتب التي تضمّها.

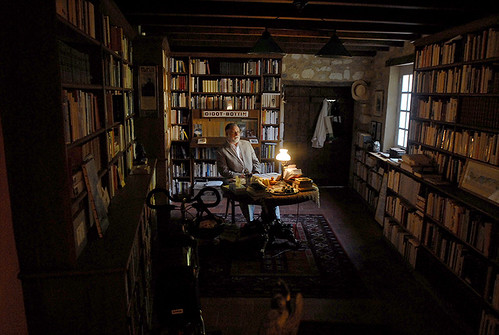

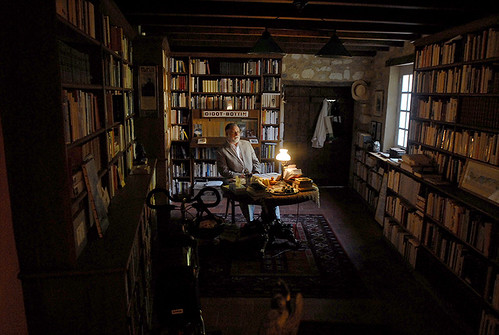

مانغويل نفسه خبير لامع في كلّ ما له علاقة بالقراءة والمكتبات. وهو يمتلك مكتبة واسعة ومتنوّعة أسّسها في طرف مزرعة في منطقة اللوار الفرنسية يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

عنوان الكتاب استمدّه المؤلّف من كونه يفضّل الجلوس في المكتبة ليلا بعد أن يكون الظلام قد خيّم على الكون في الخارج. يقول موضّحا هذه النقطة: في الليل يتغيّر الجوّ وتصبح الأصوات مكتومة والأفكار يصير صوتها أعلى. الوقت يبدو أقرب إلى تلك اللحظة في منتصف الطريق بين اليقظة والنوم. بِرَك الضوء التي تتسرّب من المصابيح تشعرني بالدفء. وفي رائحة الرفوف الخشبية وعطر المسك المنبعث من الأغلفة الجلدية ما يكفي لتهدئة الأعصاب وإعداد الإنسان نفسه للنوم".

في المقدّمة يشرح مانغويل علاقته الوثيقة بعالم الكتب والمكتبات. يقول: في شبابي الأحمق، عندما كان أصدقائي يحلمون بالأعمال البطولية في عالم الهندسة والقانون والماليّة والسياسة الوطنية، كنت أحلم بأن أصبح أمين مكتبة". ويضيف: بعد أن بلغت السادسة والخمسين، وهي السنّ التي تبدأ فيها الحياة الحقيقيّة بحسب دستويفكسي، عادت إليّ تلك الفكرة المثالية، أي أن أصبح أمين مكتبة. لقد عشت طوال عمري بين أرفف الكتب التي ظلّت تتزايد باستمرار إلى أن أصبحت اليوم تهدّد بطمس حدود البيت نفسه. وعنوان هذا الكتاب كان ينبغي أن يكون "رحلة ليليّة حول غرفتي". لكن ممّا يؤسف له أن

غزافييه دو مِستر سبقني إلى هذا العنوان قبل أكثر من قرنين من الزمان عندما اختاره لأحد كتبه".

يتضمّن كتاب المكتبة في الليل خمسة عشر فصلا يتحدّث المؤلّف في كلّ منها عن تمظهر أو وظيفة ما للمكتبة. مثلا، هناك فصل بعنوان "المكتبة كأسطورة"، وآخر بعنوان "المكتبة كظِلّ" وثالث بعنوان "المكتبة كعقل"، ورابع بعنوان "المكتبة كنظام"، وخامس بعنوان "المكتبة كشكل"، وسادس بعنوان "المكتبة كجزيرة"، وهكذا.. ثمّ يربط الكاتب كلّ فصل بتجربته الحياتية في ترتيب ونقل وقراءة الكتب في مكتبته الخاصّة.

وقد جمع مانغويل في هذه الفصول عددا من الحكايات المسلّية والقراءات الموثّقة والصور الفوتوغرافية في قالب أشبه ما يكون بسيرة ذاتيّة مصغرّة للكاتب. وهو ينتقل من التاريخ إلى الجغرافيا والعكس، ويتحرّك باستمرار من فكرة لأخرى، وأثناء ذلك ينقل قصصا لا تُعدّ ولا تُحصى.

يتحدّث مثلا عن كتاب الفهرست، وهو فهرس مشروح للأدب العربيّ جمعه ابن النديم ابتداءً من العام 987. ثمّ يتناول النزاع بين ميكيل أنجيلو والبابا كليمنت السابع على تصميم المكتبة الكبيرة في فلورنسا. ثمّ يعرّج على المكتبة التي جرفتها المياه إلى الشاطئ مع روبنسون كروزو في رواية دانيال ديفو المشهورة.

وعبر صفحات الكتاب تتناثر بعض المقاطع والأفكار الجميلة التي تمنح هذا الكتاب سحرا خاصّا، كقول مانغويل مثلا:

"في الضوء، نقرأ ابتكارات الآخرين، وفي الظلام نبتكر قصصنا الخاصّة".

"الكتب القديمة التي عرفنا عنها ولم نمتلكها تعبر طريقنا وتدعو نفسها ثانية. والكتب الجديدة تحاول إغواءنا يوميّا بالعناوين المثيرة والأغلفة المحيّرة".

"في الليل، عندما تُضاء مصابيح المكتبة، يختفي العالم الخارجيّ ولا يعود موجودا سوى فراغ الكتب".

"في الظلام، بينما النافذة مضاءة وصفوف الكتب تتألّق، تصبح المكتبة مساحة مغلقة، كوناً لا شكل له".

"كلّ واحد من كتبي هرب، إمّا من النار أو الماء أو غبار الزمن أو من القرّاء المهملين أو يد الرقيب، وأتى إلى هنا كي يحكي لي قصّته".

"في الليل، هنا في المكتبة، يصبح للأشباح أصوات".

"عندما تقرأ كتابا وأنت جالس داخل دائرة فأنت لا تقرؤه بنفس الطريقة عندما تكون جالسا داخل مربّع أو في غرفة سقفها منخفض أو في أخرى ذات عوارض خشبية عالية".

"كلّ قارئ ما هو إلا فصل واحد في حياة كتاب. وما لم ينقل ما عرفه للآخرين فكأنّه حكم على ذلك الكتاب بالموت حرقا".

"الكتّاب يكتبون لأنهم بالأساس قرّاء ملتزمون، وهم يفعلون ذلك في غرف تصطفّ على جنباتها الكتب".

عقل مانغويل النشط والمتحفّز يقرأ ويتذكّر، وأثناء ذلك يخلق ارتباطات وصورا ذهنية لا تخلو من طرافة. انه يتخيّل الكتب وهي تتحدّث مع بعضها وتغنّي وترقص، وأحيانا تغادر الأرفف ويواجه بعضها بعضا على الأرضية، حيث تتبادل الإهانات واللكمات ويمزّق كلّ منها صفحات الآخر. وعندما تُطفأ الأنوار تستقرّ وتهدأ لتمارس الحبّ، وبالتالي تتناسل كتبا أخرى. "كلّ كتاب ينادي على الآخر بشكل غير متوقّع. ونصف سطر يمكن أن يتردّد صداه في سطر آخر لأسباب قد لا تكون واضحة في ضوء النهار. وإذا كانت المكتبة في النهار صدى للنظام والترتيب الشديد والمطلوب في العالم، فإن المكتبة في الليل تبدو فرحة بالتشوّش المبهج للأشياء في الخارج".

فهرس الكتاب يكشف عن قراءات المؤلّف وثقافته المتنوّعة والواسعة، من اسخيليوس و

ستيفان تسفايغ وإميل زولا إلى آنّا اخماتوفا، وخوان دي زوماراغا الذي كان مسئولا عن إنشاء أوّل مطبعة في العالم الجديد، وفي نفس الوقت عن تدمير معظم كتب إمبراطورية الأزتيك.

ويشير مانغويل إلى انه خارج اللاهوت والأدب الفانتازيّ، لا يوجد سوى القليلين الذين يمكن أن يشكّكوا في أن الملمح الرئيسيّ لهذا الكون هي خلوّه من أيّ معنى أو غرض. ومع ذلك ما يزال الجنس البشريّ يقدّس المعرفة ويسعى إليها ويوظّفها في محاولته ترتيب وفهم الكون.

ويضيف: الكتاب المقدّس يعلن أن غايته إيصال الحقيقة النهائية والمطلقة إلى البشر. لكنّ المكتبات الشخصيّة التي نجمع محتوياتها قطعة قطعة تمثّل اقتناعنا بأن الحقيقة جزئيّة ونسبيّة، وهي بناء تعاونيّ وليست كلاما تنطق به قوّة علوية".

ثمّ يصحب المؤلّف القارئ في رحلة عبر الزمان والمكان متذكّرا برج بابل الذي اغتالته ذات مرّة يد إله غاضب، ومكتبة الإسكندرية التي أحرقت عن طريق الخطأ عندما أضرم يوليوس قيصر النار في سفنه. كما يذكّرنا بأن المكتبات ظلّت تُبنى باستمرار من قبل البشر كي تؤوي أفكار بشر آخرين. وقد كان هذا هو الحال دائما منذ عهد الملك الآشوري آشور بانيبال الذي أمر بجمع الألواح الطينية من جميع أنحاء إمبراطوريّته كي تُدوّن عليها الكتب.

ويحفر مانغويل عميقا بحثا عن الدروس المستفادة من القصص الكلاسيكية، من قبيل تحليله القويّ لملحمة غلغامش ودراسته الممتعة لـ دون كيشوت وللسياق الاجتماعي والثقافي الذي كتب فيه ميغيل دي ثيرفانتيس تلك الرواية.

ثم يسرد قصّة من التاريخ البعيد. يقول: في العام 336، كان راهب قد رأى ربّه ورسم مشاهد من حياة بوذا على جدران احد الكهوف. وعلى مدى ألف عام، حوّلت الصدفة هذا الكهف وغيره من الكهوف القريبة إلى مستودعات من المخطوطات والأدوات الدينية. وبعد ما يقرب من ألف عام بعد ذلك، أدّت الصدفة إلى إعادة اكتشاف الموقع الذي يُعرف اليوم باسم

كهوف موغاو أو كهوف الألف بوذا بالصين.

ويعلّق على ذلك بقوله: القصص هي ذاكرتنا، والمكتبات هي مستودعات تلك الذاكرة، والقراءة هي الحرفة التي نستطيع من خلالها إعادة تشكيل تلك الذاكرة بترجمتها إلى تجاربنا الخاصّة".

غير أن الرحلة التي يأخذنا إليها المؤلّف ليست سعيدة دائما. إذ يتحدّث في جزء من الكتاب عن العديد من المكتبات والكتب المفقودة، من مكتبة الإسكندرية، إلى النصوص الضائعة لبعض كتّاب الإغريق القدماء، إلى التدمير الرهيب للكثير من الأعمال والكتب في الأمريكتين على يد الإسبان. المسيحيون الكاثوليك دمّروا مكتبات كبيرة في المكسيك وأمريكا الوسطى وقضوا على تاريخ حضارات ضاع تراثها إلى الأبد. والعثمانيون دمّروا في القرن السادس عشر مكتبة كورفينا العظمى، التي قيل إنها كانت واحدة من دُرَر التاج الهنغاري.

ثم يتطرّق إلى الكتب الممنوعة، ومجموعات الكتب السرّية التي جُمعت في معسكرات الاعتقال وحافظت على حرّية الفكر في مواجهة الاستبداد، والمكتبات الخيالية أو الكتب التي لم تُكتب بعد مثل تلك التي حملها الكونت دراكيولا ووحش فرانكنشتاين. كما يشير أكثر من مرّة إلى تدمير مكتبات حضارتي المايا والأزتيك من قبل الغزاة والمبشّرين. ويعلّق بقوله: عندما يكون محتوى الكتب متوافقا مع الكتب المقدّسة، تصبح الكتب زائدة عن الحاجة. وإذا كانت غير متوافقة، تصبح غير مرغوب فيها. وفي كلا الحالتين ينبغي أن تُحرق. ويضيف: إن كتابا ممنوعا أو محروقا يمكن أن يكون أكثر تخريبا من كتاب سليم لأنه، بغيابه، ينال نوعا من الخلود".

مانغويل يرى أن المكتبة الرقمية هي بالنسبة للمكتبة التقليدية كالتصوير الفوتوغرافي بالنسبة للرسم. غير انه يشدّد على افتتانه بالمباني ورفوف الكتب وخطط ترتيبها وبالشخصيات الإنسانية التي تنتشر في مشهد المكتبة. المكتبة، عنده، ليست قاعدة بيانات فقط. إنها مكان يسمح لحكمة الإنسان وخياله أن يزدهرا. والمكتبة ليست شيئا مادّيّا، بل هي جوّ وثقافة وتاريخ متراكم يغرق في عمق الجدران والأرفف. وهو يرى أن الكتاب الذي يُقرأ على شاشة ولا نستطيع أن نملكه ولا أن نحبّه أو نمسك به بأيدينا، لا يمكن أن نهضمه أو نستوعبه في عقولنا.