يعود إدراج الحسّ المعماري في المظاهر الفكرية البشرية إلى قرون خلت. فقد كان لدى الإغريق عشق كبير للعمارة وترتيب المواقع المخصّصة لاجتماعات الشعراء والفلاسفة والخطباء والمحاربين والسياسيين، أي أولئك الذين تفوق قدراتهم الفكرية قدرات عامّة الناس. وكانوا مولعين بالأروقة، حيث يمكن للمرء أن يتجوّل أثناء النقاشات الفكرية والفلسفية، محميّا من المطر وأشعّة الشمس القويّة، وفي الوقت نفسه يستمتع بمنظر الخطوط المتناغمة للجبال والتلال المنحدرة إلى البحر.

في لوحات الإيطالي جيوتو، يصل المعنى المعماري إلى مناطق ميتافيزيقية عالية. فجميع الأبواب والأقواس والنوافذ المفتوحة، والتي تصاحب شخوصه، تسمح للمرء بالشعور بالغموض الكوني. ومربّع السماء المحدّد بخطوط النافذة هو دراما ثانية تضاف إلى دراما الأشخاص المصوَّرين. وفي الواقع، يتبادر إلى الذهن أكثر من سؤال محيّر عندما تصادف العين تلك الأسطح الزرقاء أو الخضراء المغلقة بخطوط هندسية من الحجر: ماذا يكمن هناك في الخلف؟ هل هذه السماء ممتدّة فوق بحر خالٍ أم مدينة مزدحمة، أم فوق مساحات طبيعية حرّة وعظيمة ومضطربة، من جبال مشجّرة ووديان مظلمة وسهول وأنهار؟

ومناظير المباني ترتفع مليئةً بالغموض والتنبّؤات وتخفي الزوايا أسرارا، ولا يعود العمل الفنّي حلقة جافّة تقتصر على أفعال الشخصيّات الممثّلة، بل هو الدراما الكونية والحيوية بأكملها التي تغلّف البشرية وتجذبها إلى دوّاماتها، حيث يختلط الماضي بالمستقبل وتُقدّس ألغاز الوجود.

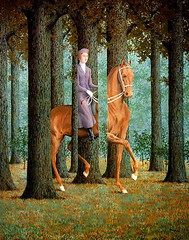

من بين الرسّامين الفرنسيين، كان لدى نيكولا پوسان وكلود لورين أعمق حسّ معماري. وهذا الإحساس لدى بوسان راسخ لدرجة أن أبسط مناظره الطبيعية تجسّد روحه البنّاءة القويّة، إذ تتمدّد الأشجار والنباتات والتلال والآفاق وتتراكب وتدعم وتكمّل بعضها البعض وتندمج مع الهواء المحيط. وينطبق الأمر نفسه على أجزاء مختلفة من المبنى المرسوم، تتناغم وتتحدّ لتشكّل صرحا عظيما تحدّده وتكمله الشوارع والساحات المحيطة.

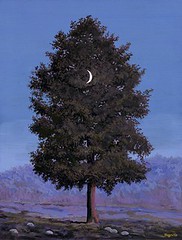

وفي بعض لوحاته، مثل "اختطاف نساء سابين"، يبلغ بوسان أعلى درجات التوازن والقوّة المعمارية. في هذا التوليف العبقري، تشبه الأشكال التماثيل، وتبدو وكأنها متشبّثة بمكعّبات حجرية لتدعم الزوايا. وعندما لا يُبرِز پوسان التمثيل المعماريّ في لوحاته، كما هو الحال في مناظر متحف برادو الطبيعية في مدريد، فإن الأشجار هي التي تتّخذ شكل المباني والسقالات والإطار التشريحي، حيث تذكّر الجذوع والفروع، عند دراستها كأجساد بشرية، ببعض المنحوتات القديمة ذات الأطراف العضلية المثالية.

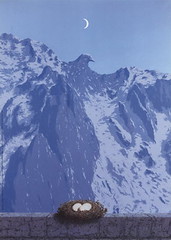

وفي لوحات كلود لورين للموانئ البحرية "مثل التي فوق"، تتجلّى روعة القصور الكلاسيكية التي تعلوها تماثيل في مواقف مدروسة: ملهمات ملفوفات بستائر محتشمة، محاربون متعبون متّكئون على أعمدة، ينظرون بأعينهم الحجرية نحو البحر البعيد، حيث السفن المحمّلة بالأسلحة والبضائع والفواكه الناضجة في طريقها للإبحار نحو ملاذات آمنة. وأبعد من ذلك توجد أبراج قاتمة وسجون وحصون وأماكن معاناة وكآبة.

كان لورين يحبّ الموانئ البحرية، وقد صوّر هندستها المعمارية بطريقة غنائية مؤثّرة. وكان ترتيبه للعناصر عبقريّا في كثير من الأحيان: صفّ من الأعمدة أو جدار عالٍ أو رواق، تخفي وراءها عناصر من الحياة والطبيعة، توحي بها الصواري الطويلة والأشرعة المنتفخة أو المتدلّية في الخلفية. وعلى الجانب الآخر، يجد المرء آفاقا بعيدة وأراضي صحراوية أو مأهولة تثير في الناظر رعشة مبهجة من الدهشة والفضول، وهما أصدق دليلين على وجود عمل فنّي حقيقي.

❉ ❉ ❉

❉ ❉ ❉

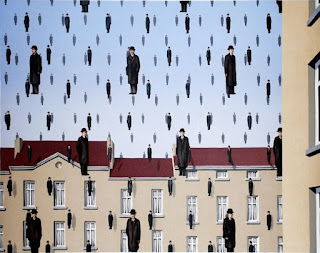

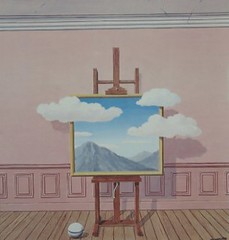

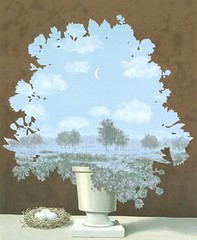

يشير توماس جيرني الى أن لغز التلسكوب المفقود يحفّز المتلقّي على الدخول في جلسة عصف ذهني لمحاولة فهم الرسالة المفكّكة في الصورة. وإدراك عدم جدوى التلسكوب في الصورة يلقي صدى قويّا، فالعالم خارج النافذة مظلم، والتلسكوب يساعد الناس على التركيز على الأجسام البعيدة في الفضاء. ويبدو أن ماغريت يشكّك في الأساس المنطقي وراء الحاجة إلى هذه الآلة، لأن الأجسام في الفضاء لا تبدو ذات فائدة تُذكر. الانعكاس على النافذتين وهم، والحقيقة مظلمة للغاية.

ثم يذكر الكاتب أن ماغريت يَسخر أيضا من فضول الإنسان الشديد تجاه الطبيعة ومن رغباته البدائية. فقد اخترع تلسكوباً لإشباع فضوله تجاه الفضاء الخارجي، ليكتشف أن كلّ ذلك عبث. وما تراه العين ليس إلا وهماً، أما الفضاء فيلس مهمّا لوجود الإنسان. وما يجب أن يدركه الناس هو أن العديد من الاختراعات الحديثة ليست ضرورية، لأنه لا يوجد شيء يتجاوز وجود الإنسان نفسه.

لوحة "التلسكوب" هي واحدة من الصور العديدة التي تعكس موقف ماغريت الساخر من الاختراعات ومن أسلوب الحياة الحديثة. فالعديد من الرغبات التي يتوق الإنسان الى تحقيقها ليست لها أهمية تُذكر.

❉ ❉ ❉

كانت لمدن يوكاتان القديمة بوّابات تشير إلى كلّ نقطة من الاتجاهات الأساسية. وكانت جميع اتجاهات العالم ذات دلالة لدى الأزتيك، فالشمال يرمز إلى الفراغ والشرق إلى العقم والغرب إلى الخصوبة والجنوب إلى الحظّ السعيد. وفي رموز هنود الناڤاهو، يرمز اللون الأبيض، لون الفجر، إلى الشرق، والأزرق، أي لون السماء، للجنوب، والأصفر، لون غروب الشمس، للغرب، والأسود، لون ستارة الليل، للشمال. أما هنود بويبلو فنسبوا الشمال إلى الهواء، والغرب إلى الماء، والجنوب إلى النار، والشرق إلى الأرض وبذور الحياة. وفي الكتابات الصينية القديمة، يوصف رجال الشمال بالشجعان، ورجال الجنوب بالحكماء، ورجال الشرق باللطفاء والودودين، ورجال الغرب بالمستقيمين والصادقين.

وهكذا، وبموجب قانون بدائيّ للعقل، يكمن الوهم في كلّ ركن من أركان السماء. وهو أعمق ما يكون في مسار الشمس. من الشرق إلى الغرب يسير الرحّالة العظماء، هرقل ويوليسيس وغيرهما، وتزداد الأساطير الشمسية كثافةً على طول طريقهم عبر الأراضي الأسطورية. ويهيمن الشرق والغرب على أفكار البشر بمَشاهدهما الأبدية لشروق الشمس وغروبها. ومهما علّمتهم التجارة أو الجغرافيا أو التاريخ السياسي، فإن الشرق لا يزال منطقة ضوء الشمس الصباحي والغرب ظِلّ المساء. ومع أن خطواتهم تتّجه غربا، إلا أن أفكار البشر تنجرف شرقا. ومع أن الشرق يعاني من الجوع والفقر، وملايينه الخاضعة تبدو قليلة الأهميّة، إلا أنه لا يزال الشرق البهيّ و"المكان الذي يرقص فيه الفجر".

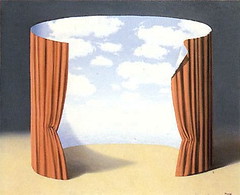

وخلف ستائر الغرب تكمن عوالم الراحة. فإذا كان شروق الشمس ألهم الصلوات الأولى ودعا إلى أوّل لهب للقرابين، فإن غروب الشمس كان الوقت الآخر الذي يرتجف فيه جسد الإنسان بأكمله مرّة أخرى. ربّما، عندما ينام، قد لا تشرق شمسه مرّة أخرى، وبالتالي فإن المكان الذي تنسحب إليه الشمس الغاربة في أقصى الغرب يشرق أمام ذهنه كمكان يلجأ إليه هو نفسه بعد الموت.

magritte.com

claudelorrain.org

en.artbooksonline.eu