"في داخلك ينبوع، فلا تتجوّل بدلو فارغ".

في 29 نوفمبر 1244، ظهر شخص غريب في قونية. كان في حوالي الستّين من عمره، يرتدي عباءة مصنوعة من لباد أسود خشن ويلفّ حول رأسه عصابة. وقد اختار أن يقيم في أحد النُزل التي يديرها صنّاع الحلوى وبائعو الأرز داخل منطقة السوق، غير بعيد عن مدرسة الرومي. كان اسمه شمس الدين أو شمس التبريزي.

عشرات السنين من السفر المضطرب في جميع عواصم العالم الإسلامي أكسبت "شمس" لقب "باراندي" أو "الطائر". وقد اختار البقاء متنكّرا بهيئة تاجر، حتى أنه وضع قفلا ضخما على بابه للتلميح إلى أنه يحمل بضائع ثمينة تحتاج إلى حماية، مع أن ما بالداخل لم يكن سوى حصيرة من القشّ.

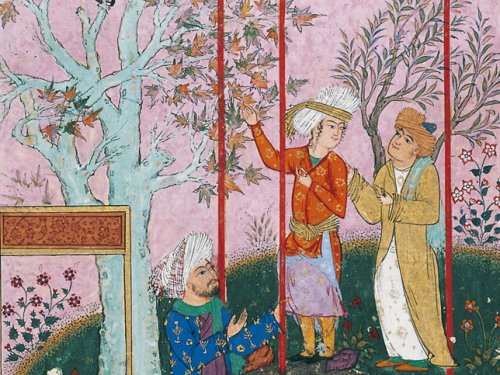

قال شمس أن العناية الإلهية هي التي دفعته إلى السفر إلى قونية للبحث عن الرومي، الذي سمع عن ذكائه وبلاغته وإخلاصه وموهبته. وما كاد الرومي يراه حتى نزل عن بغلته، تاركا حاشيته وأعرافه الاجتماعية. ولم يكن اللقاء بأقلّ أهمية بالنسبة لشمس الذي قال: لقد أصبحتُ بركة راكدة، وقد حرّكتْ روحُ مولانا روحي فبدأت المياه تتدفّق بفرح وثمر".

سريعاً أدرك شمس، الأكبر سنّاً والأكثر حكمةً، بريق إمكانيات الرومي الحقيقية. كان يكبر جلال الدين بعشرين عاما، وكان الرومي قد أصبح بالفعل مرشدا ومعلّما روحيّا. ووضع شمس أمام الرومي مجموعة من التحدّيات، وطالبه أوّلا أن يضع كتبه جانبا ويتوقّف عن تلاوة مقاطع منها. وقال له: أين صوتك؟ أجبني بصوتك!".

كان الرومي يقتبس الكثير من الأمثال أو القصائد والحكايات. وكان شمس منزعجا من تأمّل الرومي في صفحات مخطوطات والده. وذات مرّة اقتحم المكان بينما كان الرومي يقرأ، وصاح: لا تقرأ! لا تقرأ كلمات أبيك بعد الآن!". كما استنكر شمس شِعر شاعر الرومي العربيّ المفضّل من أيّام دراسته في حلب، المتنبّي. كان الرومي مولعا بقراءة أشعار المتنبّي في المساء "هذا لا يستحقّ القراءة. لا تقرأه مرّة أخرى أبدا!".

تجاهل الرومي تحذيرات شمس تلك. وفي إحدى الليالي، كان جلال الدين يقرأ للمتنبّي، ثم نام ورأى في الحلم "شمس" وهو يمسك بالمتنبّي من لحيته ويسحبه. ثم التفتَ شمس إلى جلال الدين وقال له: هذا هو الرجل الذي تقرأ كلماته!" وتوسّل المتنبّي لجلال الدين بصوت خافت وقال: أرجوك حرّرني من يدي شمس ولا تقرأ أشعاري بعد اليوم!".

وكان هناك شاعر آخر يقرؤه الرومي هو المعرّي؛ السوريّ الكفيف والحزين كالخيّام. لكن حتى شمس نفسه كان معروفاً بترديده بعض أبيات المعرّي من حين لآخر، مع أنه كان يكره الخيّام بشدّة "بسبب كلماته المختلطة والمظلمة".

ولإضاءة قلب الرومي، شعر شمس بالحاجة إلى تحريره، ليس فقط من كتابات والده وشعر المتنبّي، ولكن أيضا من كلّ اللغة والفلسفة التي كانت أساس شهرته في بداية شبابه. ورأى شمس في الكلمات والمنطق "حجابا" يخفي الرومي عن الحقيقة.

وفي إحدى المرّات، أمر شمس الرومي بشراء إبريق من النبيذ وحمله إلى المنزل أمام أعين الجميع قائلا له: إذا أردت أن تتحرّر من قيود التقاليد فعليك أن تتخلّى عن سمعتك الطيّبة!".

وبتوجيهٍ من شمس، أصبح الرومي ممارسا شغوفا للسماع، أي الاستماع العميق والرقص الدائري. وأيقظت الموسيقى إلهامه. وخلال جلسات السماع، كان يرتجل قصائده التي كان أصدقاؤه يدوّنونها على عجل.

كان شمس يفهم "السماع" بمعنى مختلف تماما. فبالنسبة له، لم يكن محور الاهتمام النصوص العلمية، بل الموسيقى والشعر اللذين اعتبرهما وسيلة للوصول إلى الكشف والنشوة الروحية. وكان شمس والرومي يرافقان الموسيقيين ويقضيان ساعات لا تُحصى في الاستماع إلى عزفهم. وكان ذلك بمثابة تحدّ للسلطات الدينية المحافظة التي كانت تعتبر الموسيقى في أحسن الأحوال إلهاءً، وفي أسوأها إثماً.

وقد أصبح "السماع" يعني أيضا الرقص الدائري، وهو ممارسة عبادية مرهِقة ومبهجة علّمها شمس لجلال الدين. وفي "السماع"، يدور الراقص بعكس اتجاه عقارب الساعة حول محور ساقه اليسرى، مستديرا إلى الأبد نحو القلب. وبتوجيه ذراعيه الممدودتين وكفّه اليمنى نحو السماء واليسرى نحو الأرض، يصبح الراقص بمثابة قناة بين السماء والأرض، منخرطا في احتضان كامل للخلق.

في 29 نوفمبر 1244، ظهر شخص غريب في قونية. كان في حوالي الستّين من عمره، يرتدي عباءة مصنوعة من لباد أسود خشن ويلفّ حول رأسه عصابة. وقد اختار أن يقيم في أحد النُزل التي يديرها صنّاع الحلوى وبائعو الأرز داخل منطقة السوق، غير بعيد عن مدرسة الرومي. كان اسمه شمس الدين أو شمس التبريزي.

عشرات السنين من السفر المضطرب في جميع عواصم العالم الإسلامي أكسبت "شمس" لقب "باراندي" أو "الطائر". وقد اختار البقاء متنكّرا بهيئة تاجر، حتى أنه وضع قفلا ضخما على بابه للتلميح إلى أنه يحمل بضائع ثمينة تحتاج إلى حماية، مع أن ما بالداخل لم يكن سوى حصيرة من القشّ.

قال شمس أن العناية الإلهية هي التي دفعته إلى السفر إلى قونية للبحث عن الرومي، الذي سمع عن ذكائه وبلاغته وإخلاصه وموهبته. وما كاد الرومي يراه حتى نزل عن بغلته، تاركا حاشيته وأعرافه الاجتماعية. ولم يكن اللقاء بأقلّ أهمية بالنسبة لشمس الذي قال: لقد أصبحتُ بركة راكدة، وقد حرّكتْ روحُ مولانا روحي فبدأت المياه تتدفّق بفرح وثمر".

سريعاً أدرك شمس، الأكبر سنّاً والأكثر حكمةً، بريق إمكانيات الرومي الحقيقية. كان يكبر جلال الدين بعشرين عاما، وكان الرومي قد أصبح بالفعل مرشدا ومعلّما روحيّا. ووضع شمس أمام الرومي مجموعة من التحدّيات، وطالبه أوّلا أن يضع كتبه جانبا ويتوقّف عن تلاوة مقاطع منها. وقال له: أين صوتك؟ أجبني بصوتك!".

كان الرومي يقتبس الكثير من الأمثال أو القصائد والحكايات. وكان شمس منزعجا من تأمّل الرومي في صفحات مخطوطات والده. وذات مرّة اقتحم المكان بينما كان الرومي يقرأ، وصاح: لا تقرأ! لا تقرأ كلمات أبيك بعد الآن!". كما استنكر شمس شِعر شاعر الرومي العربيّ المفضّل من أيّام دراسته في حلب، المتنبّي. كان الرومي مولعا بقراءة أشعار المتنبّي في المساء "هذا لا يستحقّ القراءة. لا تقرأه مرّة أخرى أبدا!".

تجاهل الرومي تحذيرات شمس تلك. وفي إحدى الليالي، كان جلال الدين يقرأ للمتنبّي، ثم نام ورأى في الحلم "شمس" وهو يمسك بالمتنبّي من لحيته ويسحبه. ثم التفتَ شمس إلى جلال الدين وقال له: هذا هو الرجل الذي تقرأ كلماته!" وتوسّل المتنبّي لجلال الدين بصوت خافت وقال: أرجوك حرّرني من يدي شمس ولا تقرأ أشعاري بعد اليوم!".

وكان هناك شاعر آخر يقرؤه الرومي هو المعرّي؛ السوريّ الكفيف والحزين كالخيّام. لكن حتى شمس نفسه كان معروفاً بترديده بعض أبيات المعرّي من حين لآخر، مع أنه كان يكره الخيّام بشدّة "بسبب كلماته المختلطة والمظلمة".

ولإضاءة قلب الرومي، شعر شمس بالحاجة إلى تحريره، ليس فقط من كتابات والده وشعر المتنبّي، ولكن أيضا من كلّ اللغة والفلسفة التي كانت أساس شهرته في بداية شبابه. ورأى شمس في الكلمات والمنطق "حجابا" يخفي الرومي عن الحقيقة.

وفي إحدى المرّات، أمر شمس الرومي بشراء إبريق من النبيذ وحمله إلى المنزل أمام أعين الجميع قائلا له: إذا أردت أن تتحرّر من قيود التقاليد فعليك أن تتخلّى عن سمعتك الطيّبة!".

وبتوجيهٍ من شمس، أصبح الرومي ممارسا شغوفا للسماع، أي الاستماع العميق والرقص الدائري. وأيقظت الموسيقى إلهامه. وخلال جلسات السماع، كان يرتجل قصائده التي كان أصدقاؤه يدوّنونها على عجل.

كان شمس يفهم "السماع" بمعنى مختلف تماما. فبالنسبة له، لم يكن محور الاهتمام النصوص العلمية، بل الموسيقى والشعر اللذين اعتبرهما وسيلة للوصول إلى الكشف والنشوة الروحية. وكان شمس والرومي يرافقان الموسيقيين ويقضيان ساعات لا تُحصى في الاستماع إلى عزفهم. وكان ذلك بمثابة تحدّ للسلطات الدينية المحافظة التي كانت تعتبر الموسيقى في أحسن الأحوال إلهاءً، وفي أسوأها إثماً.

وقد أصبح "السماع" يعني أيضا الرقص الدائري، وهو ممارسة عبادية مرهِقة ومبهجة علّمها شمس لجلال الدين. وفي "السماع"، يدور الراقص بعكس اتجاه عقارب الساعة حول محور ساقه اليسرى، مستديرا إلى الأبد نحو القلب. وبتوجيه ذراعيه الممدودتين وكفّه اليمنى نحو السماء واليسرى نحو الأرض، يصبح الراقص بمثابة قناة بين السماء والأرض، منخرطا في احتضان كامل للخلق.

كان الرومي يتوق إلى التحرّر من هذا العالم الخانق واللوذ بصديق ورائيّ متحرّر من همومه وصادق وحميم. وكان يشعر بما يدعو إليه في خطبه: التحرّر من قوقعة الذات الضيّقة والاتحاد بحبّ لا حدود له مع الله". وقد تحقّق له ذلك عندما التقى "شمس". كان الأخير مفكّرا حرّا وباحثا مستقلّا وصوفيّا ضليعا. وكان يتمتّع بلسان حادّ وحبّ جارف للموسيقى.

وقد اعتبر البعض "شمس" فظّا ومجدِّفا، ووجد آخرون في صدقه دافعا للتجدّد. لكن شمس لم يكن يبدي اهتماما بالأتباع. ذات مرّة قال: لقد ظلّوا يصرّون على اتّخاذي معلّما. وعندما هربت تبعوني إلى النزل. قدّموا لي الهدايا، لكنّي لم أعرها اهتماما وغادرت". وكما سئم الرومي من الشهرة، ملّ شمس من الوحدة "لقد مللت من نفسي، أردت أن أجد شخصا يشاركني هذا القدر من الإخلاص، شخصا ذا عطش عميق".

فتح شمس قلب الرومي. روحه الجريئة وفهمه العميق للتصوّف وإرشاده السخيّ في الممارسات الروحية كالصيام والإنشاد والسماع مكّنت الرومي من الارتقاء من المفاهيم إلى التجارب المجسّدة لموت الأنا، والاتحاد والنشوة الإلهية، وهي حالات جوهرية في التصوّف.

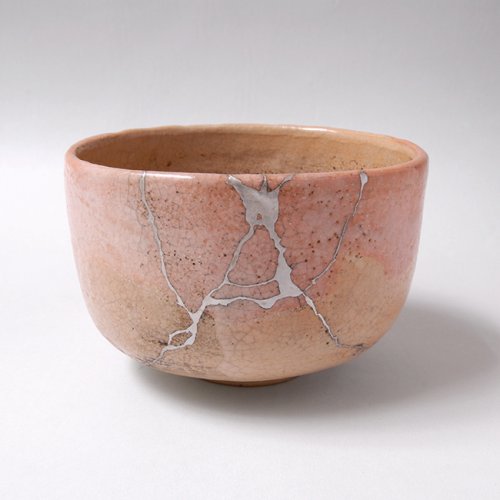

ورغم أنهما لم يُمضيا معا سوى عامين، إلا أن تأثير شمس لم يضعف أبدا. استمرّ الرومي في تأليف القصائد بقيّة حياته، وأحيانا كان أصدقاؤه يدوّنون كلماته. وقد قال في مدح شمس: لقد حطّمتَ قفصي وجعلتَ روحي تغلي وحوّلتَ عِنَبي إلى نبيذ!". وهكذا أصبح الواعظ الرصين شاعرا منتشياً.

ألّف جلال الدين الرومي حوالي 65,000 بيت شعري جُمعت في كتابين: المثنوي، وهو قصيدة تعليمية سردية في أبيات مقفّاة، وديوان شمس التبريزي، وهو مجموعة ضخمة من الرباعيات الغنائية والغزليات.

وشعره زاخر بقفزات مذهلة من الصور والأفكار والمديح والنقد والاعترافات والدعوات. وفي أشعاره يتجلّى اهتمامه بالإنسانية والتزامه الجوهري بتحرير الإنسان من خلال الحبّ. كما يصف تحوّله الشخصي ويشجّع القارئ على أن يحذو حذوه، متسائلا عن منظومة القيم التي تضع اللصوص على الدرجات العليا وتعطي الأولوية للكسب المادّي على التواصل الروحي وتؤيّد السيطرة على الآخرين بدلا من الرضا المتبادل.

وفي شعر الرومي أيضا، يتجسّد هذا الحبّ الكبير بمختلف الطرق. أحيانا يكون الحبّ ماء الحياة، قوّة تتدفّق من أعماق الروح، تسقي الأرض في دواخلنا وفيما بيننا وتُنبت حدائق بدلا من ساحات المعارك. وأحيانا يكون الحبّ نارا تحرق السرديات والإسقاطات الأنانية التي تحجب إحساسنا بالترابط وتُبقينا منفصلين. "الحبّ جدول ومحيط بلا شاطئ، نبيذ وخبز، معلّم وصديق، شعلة تملأ المنازل بالنور. الحبّ يتحدّانا، يوقظنا من سباتنا، ينير أعيننا العمياء، يأتي من العدم ليغسل ثقل الأيّام".

تقول الأسطورة إن "شمس" اختفى ذات يوم في ظروف غامضة. ولا يُعرف سبب اختفائه أو ما حلّ به حقّا حتى اليوم. قيل، مثلا، أنه بسبب قربه من الرومي والتغيير العميق الذي أحدثه في حياته، فقد حسده الكثيرون وكرهوا علاقتهما. وقيل انه قُتل على يد بعض أتباع الرومي الغيورين ممّن استاءوا من تأثيره على معلّمهم بعد أن استثمروا فيه الكثير، ولم يكن هناك متّسع لمعلّم آخر في ذلك المكان.

لكن لأنه لا توجد أدلّة كافية تشير إلى أن شمس قُتل بالفعل، فقد تكون هذه قصّة مختلقة وبلا أساس أو سند تاريخي. وهناك من يقول ان "شمس" غادر إلى موطنه طواعيةً ليخفّف التوتّرات المتزايدة داخل مجتمع الرومي. فبعد أن انتهى عمله مع الرومي، حان وقت عودته بعد أن لم يبقَ المزيد ممّا يمكن أن يُقال أو يُفعل. وربّما لأنه لم يكن ممكنا تفسير اختفائه، نُسجت حكايات خيالية كثيرة لإضفاء هالة من الغموض عليه.

وسواءً قُتل "شمس" حقّا أم لا، فقد ترك اختفاؤه الرومي حزينا مكسور القلب ودفعه إلى فترة حزن وأسى شديدين. إلا أن هذه الفترة أصبحت أيضا أرضا خصبة للتعبير الروحي والشعري العميق. وبسبب الشعور بالوحدة والفقد، أُجبر الرومي على مواجهة أعماق روحه وتوجيه أشواقه وآلامه في شعره وبدأ كتابة أشعاره الخالدة عن الله وعن الحبّ والحقيقة والحياة.

لم يكن غياب شمس المفاجئ والغامض مجرّد نهاية، بل بداية جديدة عميقة في رحلة الرومي الاستثنائية، وترك علامة لا تُمحى على روحه وإرثه. وبفضل شمس، أصبح الرومي الشاعرَ العظيم الذي نعرفه اليوم. لماذا وصل إلى قونية تحديدا، ولماذا اختفى وكيف اختفى نهائيا، كلّ هذا سيبقى لغزا. ما هو واضح وأكيد هو أن شمس التبريزي لعب دورا مهمّا جدّا في تغيير وتنوير أحد أبرز الشعراء الصوفيين الذين عرفهم العالم.

عاش جلال الدين الرومي حتى بلغ السادسة والستّين من عمره. ولم يعد إلى الوعظ، مع أنه ظلّ ناشطا في مجتمع قونية، يساعد في حلّ النزاعات بين سكّان المدينة ويقدّم الإرشاد والسلوان ويكتب رسائل إلى الحكّام لمساعدة الطلاب الفقراء وغيرهم من المحتاجين. وبالطبع، استمرّ في كتابة الشعر وقضى السنوات الأخيرة من حياته يكمل كتابه "المثنوي"، ويكتب المزيد من الرباعيات والغزليات لديوان "شمس التبريزي"، وينظُم القصائد حتى وهو على فراش الموت.

وقد اعتبر البعض "شمس" فظّا ومجدِّفا، ووجد آخرون في صدقه دافعا للتجدّد. لكن شمس لم يكن يبدي اهتماما بالأتباع. ذات مرّة قال: لقد ظلّوا يصرّون على اتّخاذي معلّما. وعندما هربت تبعوني إلى النزل. قدّموا لي الهدايا، لكنّي لم أعرها اهتماما وغادرت". وكما سئم الرومي من الشهرة، ملّ شمس من الوحدة "لقد مللت من نفسي، أردت أن أجد شخصا يشاركني هذا القدر من الإخلاص، شخصا ذا عطش عميق".

فتح شمس قلب الرومي. روحه الجريئة وفهمه العميق للتصوّف وإرشاده السخيّ في الممارسات الروحية كالصيام والإنشاد والسماع مكّنت الرومي من الارتقاء من المفاهيم إلى التجارب المجسّدة لموت الأنا، والاتحاد والنشوة الإلهية، وهي حالات جوهرية في التصوّف.

ورغم أنهما لم يُمضيا معا سوى عامين، إلا أن تأثير شمس لم يضعف أبدا. استمرّ الرومي في تأليف القصائد بقيّة حياته، وأحيانا كان أصدقاؤه يدوّنون كلماته. وقد قال في مدح شمس: لقد حطّمتَ قفصي وجعلتَ روحي تغلي وحوّلتَ عِنَبي إلى نبيذ!". وهكذا أصبح الواعظ الرصين شاعرا منتشياً.

ألّف جلال الدين الرومي حوالي 65,000 بيت شعري جُمعت في كتابين: المثنوي، وهو قصيدة تعليمية سردية في أبيات مقفّاة، وديوان شمس التبريزي، وهو مجموعة ضخمة من الرباعيات الغنائية والغزليات.

وشعره زاخر بقفزات مذهلة من الصور والأفكار والمديح والنقد والاعترافات والدعوات. وفي أشعاره يتجلّى اهتمامه بالإنسانية والتزامه الجوهري بتحرير الإنسان من خلال الحبّ. كما يصف تحوّله الشخصي ويشجّع القارئ على أن يحذو حذوه، متسائلا عن منظومة القيم التي تضع اللصوص على الدرجات العليا وتعطي الأولوية للكسب المادّي على التواصل الروحي وتؤيّد السيطرة على الآخرين بدلا من الرضا المتبادل.

وفي شعر الرومي أيضا، يتجسّد هذا الحبّ الكبير بمختلف الطرق. أحيانا يكون الحبّ ماء الحياة، قوّة تتدفّق من أعماق الروح، تسقي الأرض في دواخلنا وفيما بيننا وتُنبت حدائق بدلا من ساحات المعارك. وأحيانا يكون الحبّ نارا تحرق السرديات والإسقاطات الأنانية التي تحجب إحساسنا بالترابط وتُبقينا منفصلين. "الحبّ جدول ومحيط بلا شاطئ، نبيذ وخبز، معلّم وصديق، شعلة تملأ المنازل بالنور. الحبّ يتحدّانا، يوقظنا من سباتنا، ينير أعيننا العمياء، يأتي من العدم ليغسل ثقل الأيّام".

تقول الأسطورة إن "شمس" اختفى ذات يوم في ظروف غامضة. ولا يُعرف سبب اختفائه أو ما حلّ به حقّا حتى اليوم. قيل، مثلا، أنه بسبب قربه من الرومي والتغيير العميق الذي أحدثه في حياته، فقد حسده الكثيرون وكرهوا علاقتهما. وقيل انه قُتل على يد بعض أتباع الرومي الغيورين ممّن استاءوا من تأثيره على معلّمهم بعد أن استثمروا فيه الكثير، ولم يكن هناك متّسع لمعلّم آخر في ذلك المكان.

لكن لأنه لا توجد أدلّة كافية تشير إلى أن شمس قُتل بالفعل، فقد تكون هذه قصّة مختلقة وبلا أساس أو سند تاريخي. وهناك من يقول ان "شمس" غادر إلى موطنه طواعيةً ليخفّف التوتّرات المتزايدة داخل مجتمع الرومي. فبعد أن انتهى عمله مع الرومي، حان وقت عودته بعد أن لم يبقَ المزيد ممّا يمكن أن يُقال أو يُفعل. وربّما لأنه لم يكن ممكنا تفسير اختفائه، نُسجت حكايات خيالية كثيرة لإضفاء هالة من الغموض عليه.

وسواءً قُتل "شمس" حقّا أم لا، فقد ترك اختفاؤه الرومي حزينا مكسور القلب ودفعه إلى فترة حزن وأسى شديدين. إلا أن هذه الفترة أصبحت أيضا أرضا خصبة للتعبير الروحي والشعري العميق. وبسبب الشعور بالوحدة والفقد، أُجبر الرومي على مواجهة أعماق روحه وتوجيه أشواقه وآلامه في شعره وبدأ كتابة أشعاره الخالدة عن الله وعن الحبّ والحقيقة والحياة.

لم يكن غياب شمس المفاجئ والغامض مجرّد نهاية، بل بداية جديدة عميقة في رحلة الرومي الاستثنائية، وترك علامة لا تُمحى على روحه وإرثه. وبفضل شمس، أصبح الرومي الشاعرَ العظيم الذي نعرفه اليوم. لماذا وصل إلى قونية تحديدا، ولماذا اختفى وكيف اختفى نهائيا، كلّ هذا سيبقى لغزا. ما هو واضح وأكيد هو أن شمس التبريزي لعب دورا مهمّا جدّا في تغيير وتنوير أحد أبرز الشعراء الصوفيين الذين عرفهم العالم.

عاش جلال الدين الرومي حتى بلغ السادسة والستّين من عمره. ولم يعد إلى الوعظ، مع أنه ظلّ ناشطا في مجتمع قونية، يساعد في حلّ النزاعات بين سكّان المدينة ويقدّم الإرشاد والسلوان ويكتب رسائل إلى الحكّام لمساعدة الطلاب الفقراء وغيرهم من المحتاجين. وبالطبع، استمرّ في كتابة الشعر وقضى السنوات الأخيرة من حياته يكمل كتابه "المثنوي"، ويكتب المزيد من الرباعيات والغزليات لديوان "شمس التبريزي"، وينظُم القصائد حتى وهو على فراش الموت.

Credits

rumi.org.uk

sufism.org

lithub.com

rumi.org.uk

sufism.org

lithub.com