والبوذية، بتأمّلاتها في المعاناة وعدم الثبات والتنوير، تنعكس في الرسم لتوضّح عوالم الوجود البشري والمسارات المؤدّية إلى اليقظة الروحية. وتشكّل زهرة اللوتس، التي تخرج نقيّة من الوحل، زخارف متكرّرة ترمز إلى النقاء والتنوير في خضمّ معاناة العالم.

إن التيّارات الفلسفية المتعدّدة والكامنة في الرسم الصيني تنتج سردا يتجاوز مجرّد المتعة الجمالية، ليتحوّل الرسم إلى تساؤلات وجودية وأخلاقية وكونية. لذا فإن النظر إلى لوحة صينية يعني الدخول في حوار مع حكماء العصور القديمة والتأمّل في التشابك بين الطبيعة والروح والإبحار عبر المسارات الهادئة والحيوية للفكر الفلسفي الصيني.

ومع كلّ ضربة فرشاة تلامس القماش، لا يُلتقط فحسب جوهر الجبال والمياه والنباتات والحيوانات فحسب، بل يتمّ الاحتفال بها والتأمّل فيها وتجسيد الاعتبارات الميتافيزيقية والجمالية العميقة. وعندما نتأمّل الجبال الضبابية والمياه المتدفّقة والزهور المتفتّحة والأشجار الوارفة في الرسم الصيني، فإننا في الأساس ننظر الى مشهد يتشابك فيه المادّي مع الميتافيزيقي، والواقع الملموس مع التأمّل الفلسفي.

وكثيرا ما يرمز الجبل، وهو موضوع متكرّر ومهيمن في الرسم الصيني، إلى الجسر الذي يربط بين الأرض والسماء ويجسّد السعي البشري نحو السموّ الروحي والارتقاء الأخلاقي.

أما الماء، سواء كان متدفّقا على جرف صخري أو متعرّجا عبر وادٍ هادئ، فإنه يمثّل التدفّق الأبدي للحياة والزمن ويعكس التأمّلات الفلسفية حول الوجود والتغيير وعدم الثبات. كما أنه يعكس أيديولوجية الطاوية القائمة على التسليم والمرونة، حيث يمتلك الماء، على الرغم من ليونته وقدرته على التكيّف، القوّة اللازمة لتشكيل حتى أصعب الصخور.

وفي بتلات الأزهار المتفتّحة والأنهار المتموّجة والقمم الشاهقة في الرسم الصيني، لا يكتشف المرء وليمة بصرية فحسب، بل رحلة روحانية عبر طرق الفلسفات الصينية، وتكريما لعوالم الطبيعة الساحرة التي أشعلت بلا انقطاع خيال وروحانية الفنّانين عبر آلاف السنين.

والخيزران أيضا له حضوره الدائم في الرسم الصيني. ولأنه ينمو بسرعة غير عاديّة ويظلّ أخضر في ثلوج الشتاء ويعيش لفترات طويلة جدّا من الزمن، فقد أصبح رمزا للحيوية والخصوبة والقدرة على التحمّل. والطريقة التي ينحني بها الخيزران تحت ضغط الرياح، من غير أن ينكسر، جعلته أيضا رمزا كونفوشيا للمسؤولين الذين يتمتّعون بالفضيلة والمرونة في أداء واجباتهم رغم ضغوط الأشخاص المتنفّذين والجماهير، ومع ذلك لا يبتعدون عن مبادئهم الأساسية المتعلّقة بالصواب والخطأ.

وفي الرسم الصيني لا تعتبر التنانين مجرّد مخلوقات خيالية، وإنما رموز للقوّة الهائلة والخير والبركة. وعلى النقيض من التصوير الغربي لها باعتبارها كائنات مدمّرة وشرّيرة، يجسّد التنّين الصيني عادةً السلطة الإمبراطورية والحماية السماوية. لذا يخلّد الفنّانون هذه المخلوقات الأسطورية أثناء سيرها عبر الجبال والأنهار والكواكب، حاملةً سرديات القوّة والحظّ والشرعية الإمبراطورية.

وكثيرا ما يظهر طائر الفينيق الأسطوري في لوحات الرسم الصيني كرمز للفضيلة والنعمة والرخاء. كما أن شكله الأنيق الذي يُرسم غالبا بضربات فرشاة دقيقة وألوان نابضة بالحياة، يرمز إلى جوهر الحاكم الخيري. وغالبا ما يوضع الفينيق جنبا إلى جنب مع التنّين ليشكّلا رمزية ثنائية متناغمة عن الحكم المتوازن والمزدهر.

وفي كلّ تعبير داخل الرسم الصيني، تتداخل الأساطير والفلسفة بحيث يصبح المشهد استكشافا للكون اللامحدود وللرموز والتأمّلات الثقافية في التراث الصيني. ومن خلال الرسم أيضا، يرى المرء التقاء نابضا بالحياة بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تتشابك الحكمة القديمة مع التأمّلات المعاصرة والتطلّعات المستقبلية.

من العناصر المفضّلة الأخرى في الرسم الطاوي "خوخ الخلود" الذي يُفترض أنه مزروع من قبل إلهة قويّة في بستان غامض مخفيّ في الجبال إلى الغرب من الصين التاريخية، كرمز للخلود. وتقول القصّة أن تناول ثمرة واحدة منه يحوّل الشخص إلى حكيم طاوي يتمتّع بحياة أبدية، أو على الأقل يعيش عدّة قرون مثل أحد "الثمانية الخالدين" المشهورين في الأساطير.

❉ ❉ ❉

❉ ❉ ❉

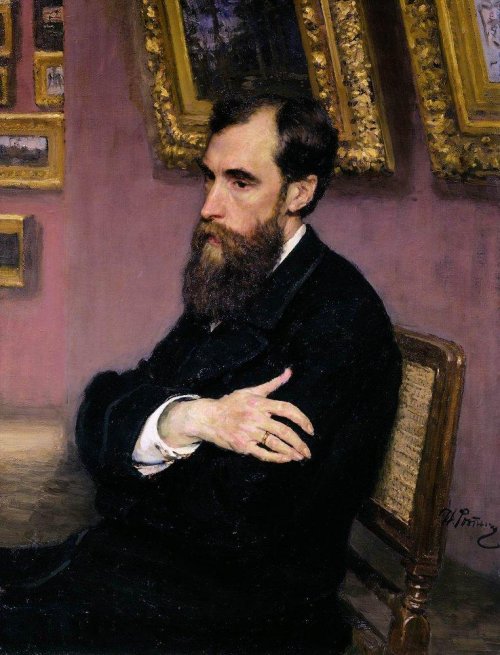

كورساكوف دمج هذه الأسطورة في الحركة الافتتاحية، بينما خصّص الحركات الثلاث الأخرى للتعبير عن كلّ من القوى الثلاث. ويقال إن الرسّام الروسي إيليا ريبين استلهم فكرة لوحته المشهورة "إيفان الرهيب يقتل ابنه" من الإيقاعات المتغيّرة والأمزجة المفاجئة في هذه الموسيقى. هذا التسجيل للسيمفونية تعزفه أوركسترا غوتنبيرغ السيمفونية بقيادة نيمي جارفي الذي يُعتبر أحد قادة الأوركسترا المعاصرين القلائل الذين يفهمون عالم ريمسكي كورساكوف الصوتي. وجارفي يضفي حيويةً وبهجةً على جميع تسجيلاته لكورساكوف، وخاصّةً أعماله الأقلّ شهرةً.

❉ ❉ ❉

◦ كان بابلو نيرودا عاشقا للحياة ومولعا بكلّ شيء: بالرسم والفنّ عموما والكتب والطبعات النادرة والطعام والشراب. وكان الأكل والشرب بالنسبة له تجربة روحية وباطنية تقريبا. كان رجلا محبوبا ومفعما بالحيوية، هذا إن أغفلنا قصائده في مدح ستالين بالطبع. عاش نيرودا في عالم شبه إقطاعي، حيث كان كلّ شيء يؤدّي إلى ابتهاجه وحماسه المفرط بالحياة. وقد حالفني الحظّ مرّة بقضاء عطلة نهاية أسبوع في عزبته. كان حوله حشود من الناس يطبخون ويعملون، ودائما كان هناك عدد كبير من الضيوف.

ذات مرّة أريته مقالا لأحدهم أزعجني وأثار حفيظتي لأنه أهانني وكذب عليّ. فقال لي: أنت ستصبح مشهورا. أريدك أن تعرف أنه كلّما ازدادت شهرتك، ازداد الهجوم عليك. مقابل كلّ مديح، سيكون هناك إهانتان أو ثلاث. أنا شخصيا عانيت من شتّى الإهانات والصفات السيّئة والعار الذي لا يمكن أن يتحمّله إنسان. لم أنجُ من واحدة من الصفات السيّئة". وكان نيرودا على حقّ، فقد تحقّقت توقّعاته تماما كما قال. ليس لديّ صندوق فحسب، بل حقائب عدّة مليئة بمقالات تحتوي على كلّ إهانة يمكن أن يتخيّلها إنسان. فارغاس يوسا

◦ بدأتُ أحلم بالإسبانية، وهو أمر لم يحدث من قبل. أستيقظ وأشعر كأن شيئا ما في داخلي يتغيّر؛ شيئا كيميائيّا لا رجعة عنه. هناك سحر يسري في عروقي. وهناك أيضا شيء ما في النباتات أستجيب له غريزيّا: زهور الجهنّمية الخلّابة والنباتات المزخرفة والجاكاراندا وأزهار الأوركيد التي تنمو على جذوع أشجار السيبا الغامضة.

وأنا أحبّ هافانا بصخبها وتحلّلها وجمالها الأخّاذ. يمكنني الجلوس بسعادة على إحدى تلك الشرفات المزركشة لأيّام أو أن أؤانس جدّتي في شرفتها المطلّة على البحر. أخشى أن أفقد كلّ هذا وأن أفقد جدّتي مرّة أخرى. لكن عاجلا أم آجلا، سأضطرّ للعودة إلى نيويورك. أعرف الآن أنها المكان الذي أنتمي إليه، ليس بديلا عن هنا، بل أكثر من هنا. كيف لي أن أخبر جدّتي بهذا؟! كريستينا غارسيا

◦ إقلق قليلا كلّ يوم، وستخسر من حياتك بضع سنوات. إذا كان هناك خطب ما، فأصلحه إن استطعت. لكن درّب نفسك على عدم القلق، لأن القلق لا يُصلح شيئا أبدا. إذا لم تخصّص وقتا للعمل على خلق الحياة التي تريدها، فلسوف تضطر في النهاية إلى قضاء الكثير من الوقت في التعامل مع حياة لا تريدها. إرنست همنغواي

chinese-temple.com

theosophy.wiki/en