نتوق أحيانا إلى ما لا نستطيع بلوغه؛ إلى ما هو جميل ومثالي وبعيد المنال. في الشتاء، مثلا، قد تتطلّع الى أن تجد المتعة في مشهد خريفي ليس هذا أوانه. ومع ذلك ربّما لا يأتي الخريف بأكثر مما تمنحنا إيّاه هذه اللوحة "الى فوق"، والتي يصوّر فيها الرسّام الروسي إيساك ليڤيتان نهرا تصطفّ على جانبيه بعض الأشجار في أعماق الريف الروسي.

كان ليڤيتان (1860 - 1900) يُضفي على رسوماته للطبيعة أمزجة متنوّعة مع مسحة روحانية تصبح انعكاسا للظرف الانساني. وبعض صوره الأخيرة التي رسمها قبيل وفاته كانت تنبض بالضوء، مع غيوم داكنة في السماء. كما كانت مشبعة بالتجارب والمشاعر الإنسانية الذاتية من حزن وسلام ومرح وابتهاج وما إلى ذلك.

وكان أيضا يصوّر الكثير من المشاعر في اعماله متبنّيا نوعا من الواقعية القاسية الممزوجة بشيء من روح الشعر الواهب للحياة. ولهذا يصبح وجود البشر في المنظر غير ضروريّ بل وحتى زائدا عن الحاجة.

التنظيم الذهني الجيّد والشكّ والضعف والمزاج الكئيب الذي تعكسه بعض صوره يعكس قدرة ليڤيتان الرائعة على النفاذ الى عمق الطبيعة الروسية السرّية والناعمة ممّا لم يستطع فعله رسّام آخر قبله أو بعده.

ومناظر القرى الفقيرة مع طبيعتها القاسية، لكن الجميلة، التي نراها كثيرا في لوحاته سبق أن تغنّى بها شاعر روسي عاش في القرن التاسع عشر ويُدعى تيوتشيف، الذي كان أحد الشعراء المفضّلين لدى ليڤيتان. ومما يُنقل عن هذا الشاعر قوله: المكان الذي ولدت فيه كان اللون الغالب فيه هو الرمادي، ودروبه المتعرّجة تذكّر بعواء العواصف الثلجية".

أحد معاصري ليڤيتان كان الرسّام ليونيد باسترناك الذي يقول: في روسيا لا يوجد منظر طبيعيّ لا يستحقّ أن تسجّله فرشاة رسّام". وكان يصف مناطق شمال روسيا "بالشمال العظيم الكئيب". لكن ليڤيتان نفسه لم يكن يعتبر الطبيعة الروسية متجهّمة ولا فقيرة.

وقد سافر إلى خارج روسيا ثلاث مرّات، حيث رأى طبيعة أكثر حيوية في فرنسا وإيطاليا، وأكثر وقارا في جبال سويسرا. لكن تلك المناظر لم تحرّك مشاعره، بل ظلّ غير مبالٍ ومرهقا وملولا. وكتب رسالة حزينة يقول فيها: أستطيع أن أتخيّل جمال روسيا الآن بعد أن فاضت الأنهار وعادت الحياة الى مجراها. لا يوجد بلد أفضل من روسيا! فقط هناك يمكن أن يوجد منظر طبيعيّ حقيقيّ".

كان ليڤيتان (1860 - 1900) يُضفي على رسوماته للطبيعة أمزجة متنوّعة مع مسحة روحانية تصبح انعكاسا للظرف الانساني. وبعض صوره الأخيرة التي رسمها قبيل وفاته كانت تنبض بالضوء، مع غيوم داكنة في السماء. كما كانت مشبعة بالتجارب والمشاعر الإنسانية الذاتية من حزن وسلام ومرح وابتهاج وما إلى ذلك.

وكان أيضا يصوّر الكثير من المشاعر في اعماله متبنّيا نوعا من الواقعية القاسية الممزوجة بشيء من روح الشعر الواهب للحياة. ولهذا يصبح وجود البشر في المنظر غير ضروريّ بل وحتى زائدا عن الحاجة.

التنظيم الذهني الجيّد والشكّ والضعف والمزاج الكئيب الذي تعكسه بعض صوره يعكس قدرة ليڤيتان الرائعة على النفاذ الى عمق الطبيعة الروسية السرّية والناعمة ممّا لم يستطع فعله رسّام آخر قبله أو بعده.

ومناظر القرى الفقيرة مع طبيعتها القاسية، لكن الجميلة، التي نراها كثيرا في لوحاته سبق أن تغنّى بها شاعر روسي عاش في القرن التاسع عشر ويُدعى تيوتشيف، الذي كان أحد الشعراء المفضّلين لدى ليڤيتان. ومما يُنقل عن هذا الشاعر قوله: المكان الذي ولدت فيه كان اللون الغالب فيه هو الرمادي، ودروبه المتعرّجة تذكّر بعواء العواصف الثلجية".

أحد معاصري ليڤيتان كان الرسّام ليونيد باسترناك الذي يقول: في روسيا لا يوجد منظر طبيعيّ لا يستحقّ أن تسجّله فرشاة رسّام". وكان يصف مناطق شمال روسيا "بالشمال العظيم الكئيب". لكن ليڤيتان نفسه لم يكن يعتبر الطبيعة الروسية متجهّمة ولا فقيرة.

وقد سافر إلى خارج روسيا ثلاث مرّات، حيث رأى طبيعة أكثر حيوية في فرنسا وإيطاليا، وأكثر وقارا في جبال سويسرا. لكن تلك المناظر لم تحرّك مشاعره، بل ظلّ غير مبالٍ ومرهقا وملولا. وكتب رسالة حزينة يقول فيها: أستطيع أن أتخيّل جمال روسيا الآن بعد أن فاضت الأنهار وعادت الحياة الى مجراها. لا يوجد بلد أفضل من روسيا! فقط هناك يمكن أن يوجد منظر طبيعيّ حقيقيّ".

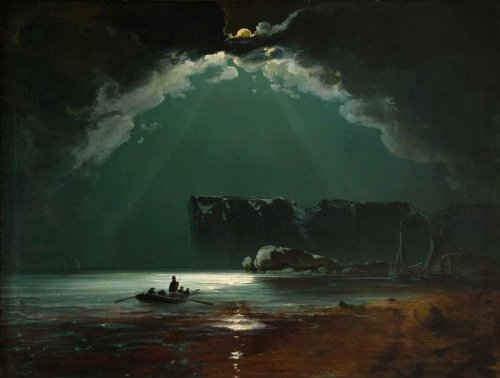

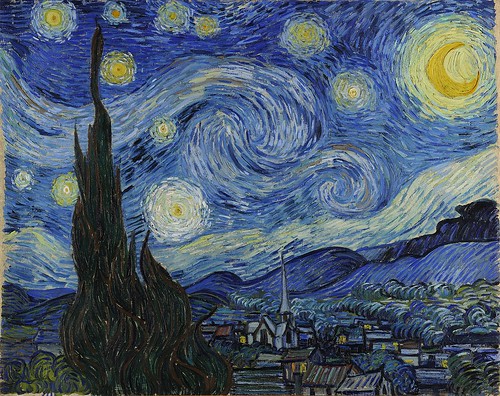

كان من عادة الفنّانين الرمزيين أن يرسموا حالة الطبيعة في المساء أو الليل. وكانوا يعتقدون أنه عند الغسق أو في ضوء القمر يبدو العالم غامضا وشبحيّا ومبهما. وبدوره اكتشف ليڤيتان أن في حبّه القويّ للطبيعة الروسية الصاخبة والمتواضعة في آن شيئا ما روحانيّا أو مقدّسا وأن فيها الكثير من الشعر المتسامي.

في بعض مناظره المسائية، تبدو الألوان صامتة والخطوط العريضة مهزوزة وغير واضحة في ضوء القمر الناعم. أما السماء فتظهر بلون أزرق وردي، مع سحابة مزرقّة تحجب جزءا من ضوء القمر وضبابٍ خفيف منتشر على الأرض ومجسَّد بطريقة رائعة وبارعة.

في عام 1887، ذهب إيساك ليڤيتان إلى منطقة نهر الفولغا. رحلته الأولى الى هناك لم تُثر إعجابه كثيرا. وقد كتب إلى صديقه الكاتب المسرحيّ أنطون تشيكوف يقول: رأيت شجيرات وجبالا شديدة الانحدار. كنت أتوقّع أن يثير مرأى نهر الفولغا في نفسي انطباعات فنّية قويّة، ولكن كلّ ما رأيته كان سماءً رمادية ورياحا قويّة".

وسرعان ما عاد الرسّام إلى موسكو ليرسم لوحته "المساء على نهر الفولغا". وبعد مرور عام، عاد إلى منطقة الفولغا مرّة أخرى، ولكن هذه المرّة مع فنّانة تُدعى صوفيا. واستقرّا في بلدة صغيرة ذات جمال خلاب على ضفّة النهر. وهناك رسم العديد من اللوحات مثل "الفناء المتهدّم" و "الخريف" و"البنفسج الليلي" وغيرها.

قضى ليڤيتان العام الأخير من حياته في منزل الكاتب أنطون تشيكوف في شبه جزيرة القرم. وتوفّي في أغسطس من عام 1900 وهو في سنّ الأربعين بعد أن عانى من مرض عضال.

كانت أعماله الأخيرة تمتلئ بالضوء بشكل متزايد وتعكس هدوء وجمال الطبيعة في قرى روسيا النائية. وقد عُرف الرسّام بحبّه الشديد لأزهار الليلك. ويقال إنه عندما توفّي تفتّحت أزهار الليلك مرّتين في ذلك العام، وبدا الأمر اشبه ما يكون بالأعجوبة.

في بعض مناظره المسائية، تبدو الألوان صامتة والخطوط العريضة مهزوزة وغير واضحة في ضوء القمر الناعم. أما السماء فتظهر بلون أزرق وردي، مع سحابة مزرقّة تحجب جزءا من ضوء القمر وضبابٍ خفيف منتشر على الأرض ومجسَّد بطريقة رائعة وبارعة.

في عام 1887، ذهب إيساك ليڤيتان إلى منطقة نهر الفولغا. رحلته الأولى الى هناك لم تُثر إعجابه كثيرا. وقد كتب إلى صديقه الكاتب المسرحيّ أنطون تشيكوف يقول: رأيت شجيرات وجبالا شديدة الانحدار. كنت أتوقّع أن يثير مرأى نهر الفولغا في نفسي انطباعات فنّية قويّة، ولكن كلّ ما رأيته كان سماءً رمادية ورياحا قويّة".

وسرعان ما عاد الرسّام إلى موسكو ليرسم لوحته "المساء على نهر الفولغا". وبعد مرور عام، عاد إلى منطقة الفولغا مرّة أخرى، ولكن هذه المرّة مع فنّانة تُدعى صوفيا. واستقرّا في بلدة صغيرة ذات جمال خلاب على ضفّة النهر. وهناك رسم العديد من اللوحات مثل "الفناء المتهدّم" و "الخريف" و"البنفسج الليلي" وغيرها.

قضى ليڤيتان العام الأخير من حياته في منزل الكاتب أنطون تشيكوف في شبه جزيرة القرم. وتوفّي في أغسطس من عام 1900 وهو في سنّ الأربعين بعد أن عانى من مرض عضال.

كانت أعماله الأخيرة تمتلئ بالضوء بشكل متزايد وتعكس هدوء وجمال الطبيعة في قرى روسيا النائية. وقد عُرف الرسّام بحبّه الشديد لأزهار الليلك. ويقال إنه عندما توفّي تفتّحت أزهار الليلك مرّتين في ذلك العام، وبدا الأمر اشبه ما يكون بالأعجوبة.

Credits

russianartgallery.org

russianartgallery.org