في الثاني من مايو من ذلك العام، حاولت جماعة موالية للعرش الاسباني أن تستعيد السلطة في مدريد. لكن تلك الانتفاضة انتهت بفشل دمويّ كامل. وفي صباح اليوم التالي، ألقت القوّات الفرنسية القبض على المئات ممّن اشتبه في مشاركتهم في ذلك التمرّد، وجمعتهم في مكان خارج المدينة ثم أطلقت عليهم النار ليلا.

وبعد ستّ سنوات، وكانت إمبراطورية نابليون على وشك السقوط وابن تشارلز يجلس على العرش الاسبانيّ، أنهى غويا رسم لوحته الأكثر شهرةً وإثارةً للانزعاج.

كثيرا ما توصف لوحة "الثالث من مايو 1808" بأنها أعظم لوحة معادية للحرب وأوّل عمل من أعمال الفنّ الحديث، كما أنها تحفة غويا بلا منازع. والغريب أن هذه اللوحة قضت أوّل أربعين عاما من عمرها في المخازن. ثم حُوّلت بعد ذلك إلى متحف برادو في مدريد. ولم يهتمّ المتحف بإدراجها ضمن مقتنياته إلا في عام 1872. في ذلك الوقت، كانت الفظائع التي رسمها غويا في اللوحة قد أصبحت خارج الذاكرة الجمعية للناس.

طوال فترة انشغاله بالرسم، كان غويا بارعا في إقناع رعاته بعمل شيء ثم انجاز شيء آخر. والحقيقة أن "الثالث من مايو" حافظت على ذكرى التمرّد الإسباني حيّة في الأذهان. ومع ذلك فإن من المشكوك فيه ما إذا كان الرسّام أراد إظهار تلك المذبحة كحادث مقترن بالبطولة أو المجد. لكن المؤكّد أن غويا استطاع من خلال هذا العمل توسيع أعراف الرسم الأكاديمي كي يُبرز الوقائع المريرة والدامية للصراعات الحديثة.

في عام 1975، نشر الكاتب الفرنسي اندريه مالرو مقالا قال فيه إن الرسم الحديث بدأ باللوحات السوداء التي تناول فيها غويا فظائع الحرب. لكن غويا رسم في "الثالث من مايو" لوحة حداثية مروّعة كانت بلا وجه ولا مشاعر".

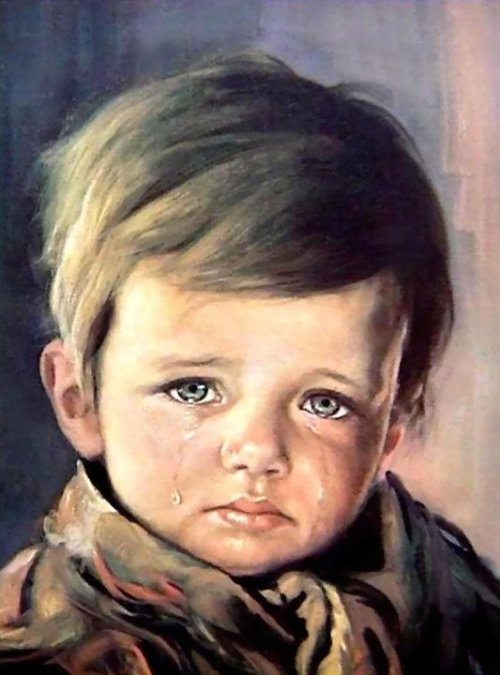

الجنود الفرنسيون الذين يظهرون في الجانب الأيمن من اللوحة لا يمكن مساومتهم أو مجادلتهم بالعقل. ولأننا لا نستطيع رؤية تعابير وجوههم وهم يطلقون النار، فإننا لا يمكن أن نعرف ما الذي كان يعتمل في رؤوسهم في تلك اللحظات.

وبدلا من ذلك فإن خوذاتهم السوداء التي تشبه الأقنعة ووقفتهم الموحّدة هي التي تلفت انتباه الناظر. ومن الواضح أن هؤلاء الجنود أتوا إلى هذا المكان ليلا لإنجاز مهمّة لا مكان فيها للتفكير أو المشاعر. كانوا فقط ينفّذون الأوامر التي أُعطيت لهم.

وإذا كان منفّذو إعدامات الثالث من مايو جنودا متبلّدي المشاعر وعديمي الرحمة، فإن غويا لا يُظهر منهم سوى القليل في اللوحة. لكن ضحاياهم لا يمكن نسيانهم، لأن مشاعرهم وردود فعلهم تُفصح عن نفسها.

مؤرّخو الحرب، من ناحيتهم، أراقوا حبرا كثيرا في تحليل شخصية الرجل الشهيد ذي القميص الأبيض والعينين المفتوحتين على اتساعهما.

في السيرة الرائعة التي كتبها الناقد روبيرت هيوز لغويا، يصف الكاتب هذا الشخص الظاهر في اللوحة بأنه واحد من أكثر الشخصيات حضورا في كل أعمال الفنّ، بينما شبّه آخرون وقفته بوقفة المسيح على الصليب. وإذا نظرت إلى الرجل عن قرب فستلاحظ أثر جرح على إحدى يديه، في إشارة إلى معاناة المسيح.

لكن غويا لا يسمح لتلك الإشارات الأيقونية الموحية بأن تُسقط لوحته في مأزق العاطفية الفجّة. فهذا الرجل ضحيّة، لكنه ليس شهيدا تماما. فهو لم يختر لنفسه أن يموت، ناهيك عن أن يموت في سبيل قضيّة. إن موته يثير الغضب ولا شكّ، لأنه غير مفهوم، كما لا يمكن تبرير قتله بدافع من دين أو وطنية. ولم تكن للقتل أهداف عليا، فقط الطغيان الذي يعلن عن نفسه في الليل.

يمكن أن تُكتب مئات الصفحات عن وقفة هذا الرجل المشهور وعن تعابير وجهه. وقد فعل هذا العديد من مؤرّخي الفنّ. لكن "الثالث من مايو" هي من اللوحات النادرة التي لا يخلو تفصيل فيها من فكرة أو إيحاء.

مالرو لاحظ أيضا منظر المدينة البعيدة المتّصل بالمقدّمة بسلسلة من الأسرى الذين لا يكادون يبينون فوق رؤوس الجنود الفرنسيين، وهم يراقبون من ذلك المكان العالي عمليات القتل. إن غويا في هذا التفصيل يستثير أشباحا من المدن دون أن يضطرّ لرسم أطلال أو خرائب، وهو شيء لم يسبقه إليه احد من قبل، بحسب مالرو.

والحقيقة أن هذا الوصف يمكن أن ينطبق على أيّ من انجازات غويا الأخرى. لكن لا يمكن القول أن رسّامين آخرين لم يحاولوا أن ينجزوا ما فعله. فإدوار مانيه مثلا في لوحته "إعدام ماكسيميليان" لم يحاول إخفاء تأثّره بـ "الثالث من مايو"، في حين اعتُبرت "غورنيكا" بيكاسو عملا مناظرا للوحة غويا، ولكن في القرن العشرين. وهاتان مجرّد علامتين فقط على النجاح المبهر للوحة باعتبارها إعلانا ضدّ الحرب.

المسئولون الإسبان الذين كلّفوا غويا برسم اللوحة أرادوا لها أن تصبح عملا تذكّريا يحتفي بإسبانيا وبوطنية الإسبان. لكنهم في النهاية لم يحتفوا بشيء سوى شجب واستنكار الحرب. ولم يعد مهمّا معرفة من الذي خاضها ولماذا.

وعندما تلاشت حروب نابليون من كتب التاريخ، أصبحت عالمية "الثالث من مايو" أكثر وضوحا في القرن العشرين. إذ لا يبدو الأشخاص في اللوحة على أنهم فرنسيون أو إسبان تحديدا. ومن السهل أن تتخيّل حدوث هذا المنظر الرهيب والغارق في الدماء في ألمانيا عام 1942، أو في تشيلي عام 1973، أو في العراق عام 2006.

على الأرجح، لم يكن غويا شاهد عيان على ما حدث. ولم تكن اللوحة مجرّد تسجيل لحادث بعينه، بل كانت تأمّلا كئيبا عن طبيعة السلطة وشرور الحرب. ورغم انه اشتغل معظم حياته كرسّام للقصر، إلا انه ظلّ يتحلّى بالاستقامة الثورية.

كان غويا يكره كافّة أشكال السلطة: الكهنة، الجنود والمسئولين. وكان يعرف أن كلّ هؤلاء لو توفّرت لهم السلطة لنكّلوا بالضعفاء ولسحقوهم بلا رحمة. وشعوره هذا هو الذي منح قوّة ورمزية للرجل صاحب القميص الأبيض وللضحايا الآخرين المضرّجين بدمائهم.

لم تكن الدماء منظرا يحظى بالشعبية في الرسم التاريخيّ في القرن التاسع عشر. لكن المعركة هنا رهيبة وليس فيها أيّ قدر من النبل أو البطولة. لقد رسم غويا جنودا يقتلون بدم بارد أفرادا عُزلا، وأبقى وجوه القتلة بلا ملامح لكي لا يتماهى معهم الناظر. غير أن الضحايا أو معظمهم لهم وجوه، وهذا من أعظم خصائص اللوحة.

مع "الثالث من مايو" بدأ ظهور الصورة الحديثة للحرب، وللقتلة المجهولي الهويّة، بينما وصلت التقاليد الطويلة عن الحرب كمظهر من مظاهر الشجاعة والفروسية إلى نهايتها.

ليس بالمستغرب أن يلجأ الفنّانون من جميع أنحاء العالم إلى غويا عندما يريدون التعبير عن رؤاهم المضادّة للحرب. وبسبب عالمية وأيقونية "الثالث من مايو" وبوحي منها، ثابر العديد من الفنّانين، وعلى مدى قرنين، على تصوير فظائع الحروب، وبطريقة بليغة أحيانا. لكنهم لم يستطيعوا منع الحروب ولو مرّة.

بطبيعة الحال، ليس مطلوبا من الفنّانين أن يوقفوا الحروب وليست تلك مهمّتهم على أيّ حال. لكن من الصعب ألا تنظر إلى الوراء؛ إلى عشرات الصور المذهلة والمشحونة سياسيّا التي استُلهمت من "الثالث من مايو"، ثم تمنع نفسك من التساؤل: لماذا كانت تلك الحروب أصلا، وما الذي فعلته أو جلبته غير القتل والدمار.

ويمكنك أن تشعر بنفس القدر من الحزن والمرارة وأنت تتأمّل تفاصيل لوحة غويا. لقد كانت فكرته وهو يرسمها هي انه رأى كلّ شيء وخَبِر وعايش احد أكثر الأوقات عنفا وهمجية في التاريخ الأوربّي الحديث.

كانت موهبة غويا الغامضة تتمثّل في انه رأى في ذلك الوقت أكثر ممّا استطاع أيّ شخص آخر رؤيته. لقد رأى كلّ ما كان يحدث لبلده وتوصّل إلى انه لا يستطيع فعل أيّ شيء حياله، غير أن يرسمه.

وهذا بحدّ ذاته انجاز كبير.

smarthistory.org

khanacademy.org