الروائيّ الفرنسيّ من أصل لبنانيّ أمين المعلوف قد يكون توسّع في هذه القصّة بعض الشيء عندما تناولها في روايته التاريخية سمرقند (1988). أما الكتاب المقصود فكان مخطوطا لديوان الرباعيّات للشاعر الفارسيّ عمر الخيّام من القرن الحادي عشر الميلاديّ.

وفي الحقيقة كانت توجد وقتها نسخ متعدّدة من ذلك الديوان. غير أن المخطوط الذي حملته التايتانيك في رحلتها المشئومة تلك كان الأكثر فرادة وتميّزا، ليس من حيث مضمونه ولكن بسبب مظهره الغريب. وهذا المخطوط الحقيقيّ هو الذي ألهم المعلوف كتابة روايته المشهورة والتي يستهلّها بهذا السطر: في قاع التايتانيك، كان هناك كتاب. وسأروي لكم تاريخه".

يقول مثل فارسيّ مشهور: من يبتغِ طاووسا عليه أن يذهب إلى الهند". والمثل يشير إلى ملك فارسيّ قديم يُدعى نادر شاه كان قد استولى في منتصف القرن الثامن عشر على الهند ونهب، من ضمن أشياء أخرى، عرش الطاووس المشهور فيها. وقد استُنسخت صورة ذلك الطاووس في لندن في وقت لاحق.

كان كلّ من جورج ساتكليف وفرانسيس سانغورسكي مشهورَين في انجلترا بتصميماتهما الباذخة في تجليد الكتب وترصيعها بالمجوهرات، مدفوعَين برغبتهما القويّة في إحياء تقاليد القرون الوسطى. وفي احد الأيّام، قصدهما صاحب مكتبة مشهورة في لندن يُدعى هنري سوثران كي يكلّفهما بتصميم وتجليد كتاب لا يشبه أيّ كتاب آخر.

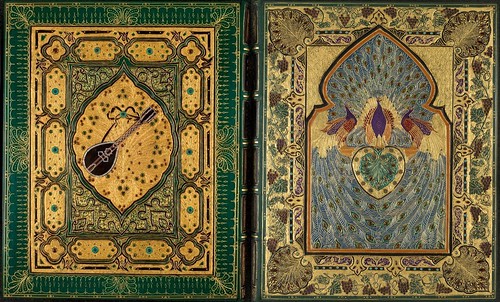

حدث هذا في السنوات الأولى من القرن العشرين. وبدأ المصمّمان عملهما واستخدما في تصميم وتجليد الكتاب ألف حجر ثمين ما بين ياقوت وتوركواز وزمرّد وخمسة آلاف قطعة من العاج والجلد والذهب والفضّة.

ولم تكن تلك التكلفة الباهظة تمثّل أيّة مشكلة، فقد مُنح ساتكليف وسانغورسكي شيكا على بياض كي يطلقا مخيّلتهما لصنع أفخم وأغلى كتاب سيراه العالم.

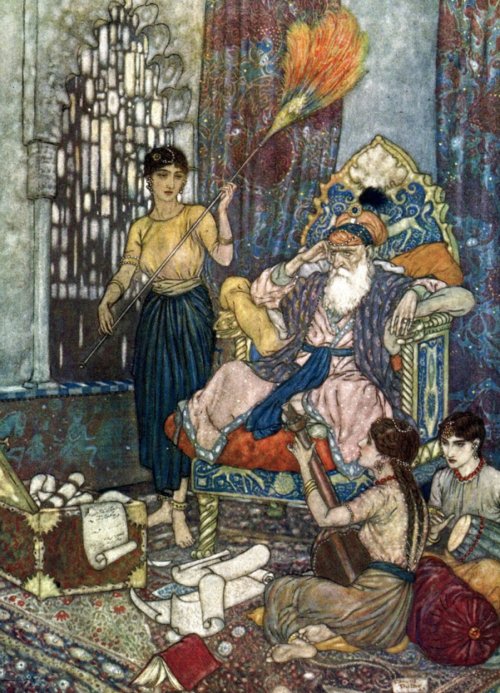

وعندما أنجزا مهمّتهما في عام 1911، بعد عامين من الجهد المكثّف، صدر الكتاب العجيب حاملا عنوان "عُمَر العظيم". وكان يضمّ بين دفّتيه ترجمة ادوارد فيتزجيرالد لقصيدة الرباعيّات لعمر الخيّام مع رسوم توضيحية وضعها الفنّان ايلياهو فيدر. وكان يزيّن الغلاف الأماميّ للكتاب ثلاثة طواويس رُصّعت ذيولها بالمجوهرات وأحيطت بعناقيد كروم وبأنماط زهرية معقّدة مثل تلك التي تزيّن المنمنمات الفارسية من القرون الوسطى، بينما رُسم على غلافه الخلفيّ صورة لآلة بوزوكي يونانية.

كان سوثران ينوي شحن الكتاب إلى نيويورك. وعندما وصل إلى هناك، رفض باعة الكتب أن يدفعوا الضريبة الثقيلة التي فرضتها سلطة الجمارك الأمريكية على الكتاب. فأُعيد شحنه إلى انجلترا، حيث اشتراه غابرييل ويلز من احد مزادات سوثبي بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيها إسترلينيّا. ومثل سوثران، كان ويلز يُزمع إرسال الكتاب-التحفة إلى الولايات المتّحدة.

لكن لسوء الحظ، لم يُقدَّر للكتاب أن يُشحن على السفينة الأصلية، فاختيرت السفينة التالية، وكانت التايتانيك، للقيام بالمهمّة. وما حدث بعد ذلك أصبح تاريخاً.

فابن شقيق ساتكليف، واسمه ستانلي براي، قرّر أن يحيي ذكرى عُمَر الشاعر من خلال بعث الكتاب إلى الحياة مرّة أخرى. وباستخدامه الرسومات الأصلية التي كان قد وضعها سانغورسكي، تمكّن بعد ستّ سنوات من العمل المضني من استنساخ الكتاب ثم أودعه في سرداب احد البنوك.

ويبدو أن كتاب "عُمَر العظيم" وُلد وهو يحمل علامة شؤم. وربّما لأنه كان رمزا لهشاشة الإنسان، فقد أتى عليه حريق لندن الذي اندلع خلال الحرب العالمية الثانية وحوّله إلى رماد.

لكن براي لم ييأس ولم يستسلم، بل شمّر عن ساعديه وبدأ العمل من جديد على إنتاج نسخة أخرى من كتاب عمّه. لكن في هذه المرة لم يستغرق صنع الكتاب سنوات بل عقودا. وقد أُكمل بعد أربعين عاما من العمل المتقطّع. وقبيل موته، أوصى براي أن تؤول ملكية الكتاب إلى المكتبة البريطانية، حيث يمكن رؤيته اليوم. وكان قد قال قبل رحيله: لا أؤمن بالخرافات رغم أنهم يقولون إن الطاووس يرمز للكوارث".

ترى ما هي الرباعيات؟ ومن هي هذه الشخصية الغامضة التي فتنت سوثران والكثيرين غيره؟

ينتمي عمر الخيّام إلى بلدة في شرق إيران. وأثناء حياته، كان يحظى بالتقدير الكبير بسبب اكتشافاته المبتكرة في الفلك والرياضيات. وكما هو الحال مع غيره من الموسوعيين الفرس، مثل ابن سينا، كان الخيّام شاعرا أيضا. لكن قصائده لم تكن تشبه قصائد أيّ شاعر إيراني أتى قبله.

فَهِمَ الخيّام الطبيعة الموقّتة للحياة وحتمية الموت ودعا لأن يستمتع الإنسان بالوقت القصير الممنوح له على هذه الأرض. يقول في إحدى رباعياته:

لا تشغل البال بماضي الزمان : ولا بآتي العيش قبل الأوان

واغـنم مـن الـحاضر لـذّاته : فـليس في طبع الليالي الأمان

ولطالما عبّر الشاعر عن حيرته وعن تشكّكه في الكثير من الأفكار التي اعتاد الناس أن يتقبّلوها دون نقاش.

أطال أهل الأنفس الباصرة : تفكيرهم في ذاتك القادرة

ولـم تـزل يـا ربّ أفهامهم : حيرى كهذي الأنجم الحائرة

والمعروف أن الخيّام عاش في ظروف اتّسمت بالاضطراب السياسيّ، فإيران في زمانه كانت تحت احتلال الأتراك بعد أن فتحها العرب، وستأتي جيوش المغول بعد وقت قصير لتنشر فيها الموت والخراب.

كان غوته محبّا لحافظ، وفولتير معجبا بسعدي. أما فيتزجيرالد فوجد في "صانع الخِيَام العجوز" رفيقا لروحه. وكان قبل ذلك قد ترجم بعض نصوص الأدب الفارسيّ ومن ضمنها كتاب "منطق الطير" للشاعر فريد الدين العطّار. لكن الرباعيات أصبحت تحفته الكبيرة بلا منازع.

ورغم أن ترجمته لها كانت فضفاضة إلى حدّ ما، إلا انه نقل فيها روح الرباعيات ونَفَس شاعرها. في البداية، لم يلفت الكتاب انتباه الكثيرين، لكنه سرعان ما أصبح يتمتّع بشعبية جارفة لم يكن فيتزجيرالد نفسه يتخيّلها أبدا.

وطُبعت من الرباعيات نسخ كثيرة مع صور توضيحية وضعها فنّانون آخرون مثل ادموند دولاك وادموند سوليفان وغيرهما. كما اقتبس مارتن لوثر كنغ بعض كلمات الخيّام في خطبته المناوئة للحرب عام 1967. وفي احد الأوقات، أنتجت هوليوود فيلما عن الشاعر، وظهرت العديد من عباراته ضمن كتاب اوكسفورد للاقتباسات.

وما من شكّ في أن شعر الخيّام صمد أمام امتحان الزمن. وفي بلده إيران، ما يزال يتمتّع بشعبية كبيرة، إذ لا يكاد يخلو بيت من نسخة من الرباعيات. وعلى الرغم من أن فيتزجيرالد عدّل كثيرا في ترجمته، إلا أن الرباعيات ما تزال أشهر نسخة انجليزية من الديوان حتى اليوم. وفي أنحاء أخرى متفرّقة من العالم، ما تزال هذه القصائد تُقرأ وبمختلف اللغات.

ربّما كان ساتكليف وزميله سانغورسكي قد تنبّئا مسبقا بالأهمية الكبيرة التي سيحظى بها كتاب الرباعيات عندما اختارا له ذلك التصميم العجيب. لكن كيف أمكن لكلمات كتبها شاعر قبل عشرة قرون أن يكون لها كلّ هذا الذيوع والانتشار المستمرّين، من العصر الفيكتوري إلى عصر القرن الحادي والعشرين؟

الإجابة تكمن في خلود الرباعيات نفسها وفي حديثها عن الحقائق الكونية العامّة التي لا تقتصر على ثقافة أو دين أو عقيدة بعينها.

وفي وقتنا الحاضر، حيث يعيش العالم حالة من التوتّر وعدم اليقين، قد تكون الرباعيات ذات صلة بعالمنا أكثر ممّا كانت خلال العصر المضطرب الذي كُتبت فيه أوّل مرّة.

تُرى ما الذي يمكن أن يقوله مؤلّف ديوان الشعر الأكثر بذخا عن عالمنا المجنون لو كان ما يزال حيّا إلى اليوم؟

ثمّة الكثير مما يمكن اقتباسه من شعر الخيّام ممّا يناسب واقع الحال اليوم كقوله مثلا:

لا توحش النفس بخوف الظنون : واغنم من الحاضر أمن اليقين

فـقد تـساوى فـي الـثرى راحـل غـدا : وماضٍ من ألوف السنين

أو قوله:

زخـارف الدنيا أساس الألم : وطالب الدنيا نديم الألم

فكن خليّ البال من أمرها : فكلّ ما فيها شقاء وهمّ

أو قوله:

عش راضيا واهجر دواعي الألم : واعدل مع الظالم مهما ظلم

نـهـايـة الـدنـيـا فــنـاء فــعـش : فـيـهـا طـلـيـقا واعـتـبـرها عــدم

bbc.com